ブログ・YouTubeBlog & Youtube

蓄電池

家庭用蓄電池の設置を検討している方に向けて、失敗しない蓄電池の選び方を紹介します!

2025年になり、これまでたくさんの機種が発売されてきました。そして、私の知る限り今年も少なくとも3つの新機種が発売予定です。日々進化する家庭用蓄電池にワクワクしながらも、「これはもう勉強し続けるしかない…!」というプレッシャーと戦っています(笑)。

そんな中、最近「家庭用蓄電池って気になるけど、種類が多すぎてどれを選べばいいのかわからない!」という声をよく聞きます。でも、ご安心ください!このブログを読めば、家庭用蓄電池をどんな種類で分類できるのかがわかり、必要な機能や特徴を整理しながら、ご自宅にピッタリの蓄電池を選ぶコツがつかめます!「まだすぐに導入するつもりはないけど、いつかは…」という方も今後新しい蓄電池が登場したときに「これはうちに合っているのか?」がスッと判断できるようになります。すでに検討中の方も、将来のために知っておきたい方も、ぜひ最後までご覧ください!

全体像

まず、家庭用蓄電池を分類するポイントをざっと見ていきましょう!

通常の動作に関わる項目としては、「単機能タイプ」または「ハイブリッドタイプ」 どちらのタイプか?「蓄電池の容量」 はどれくらい必要か?蓄電池ユニットの出力とは?「サイクル数」と「保証期間」 は十分か?さらに、「AI機能」 があると便利なご家庭もあります。そして、停電対策 を重視するなら、「特定負荷型」か「全負荷型」か?もしっかり押さえておきたいポイントです。

そして… やっぱり一番気になるのは「価格」 ですよね?価格についてはメーカーごとに事情があり、公表OKなところもあれば、NGなところもあります。というか、実際のところ ほとんどNG です(笑)。そのため、具体的な価格については 個別のお見積もり でのご案内になります。気になる機種がある方は、ぜひお気軽にお問い合わせください!それでは、ここから 1つずつ詳しく解説していきます!

ハイブリッドと単機能

まず、家庭用蓄電池は 「単機能タイプ」 と 「ハイブリッドタイプ」 に分類されます。

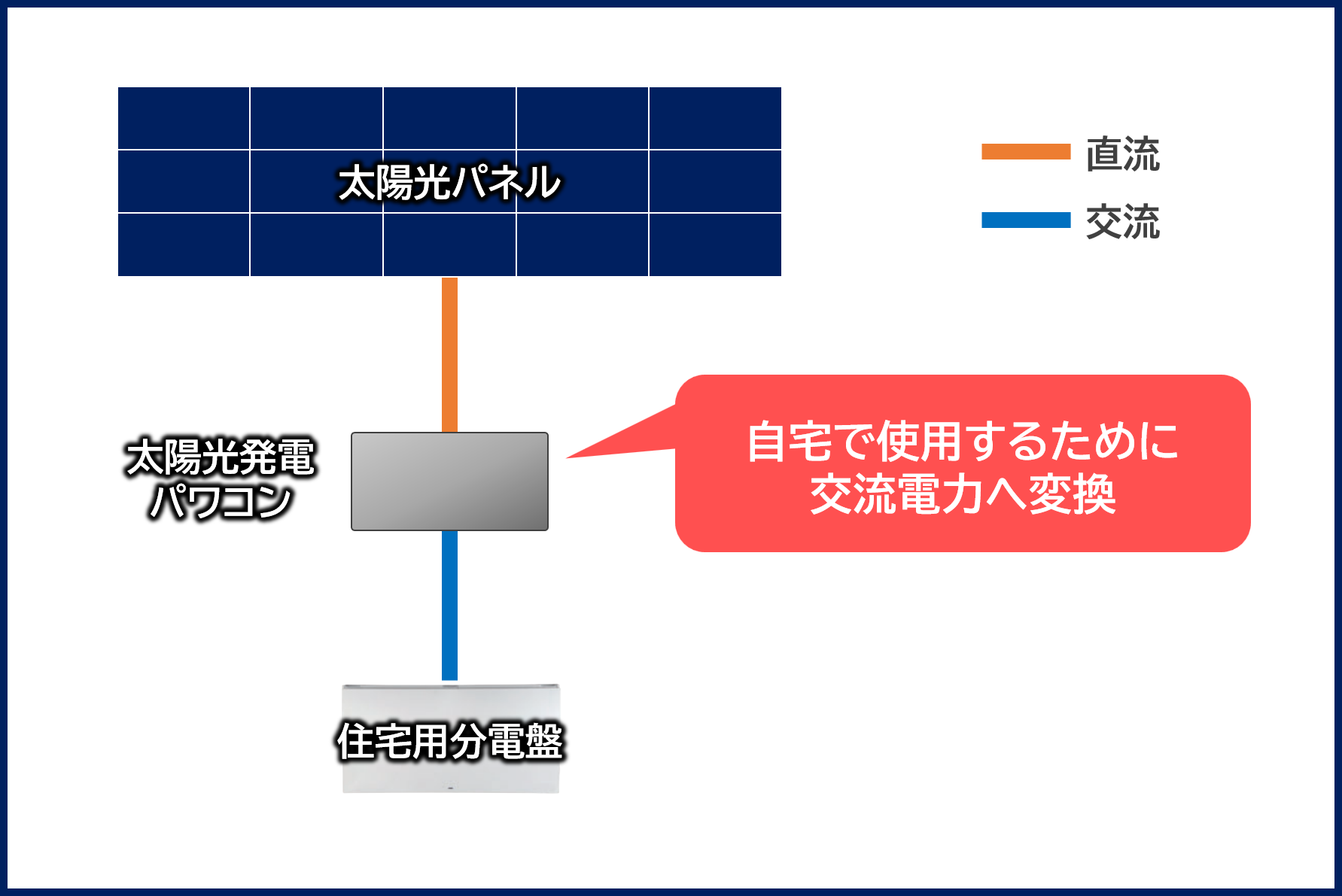

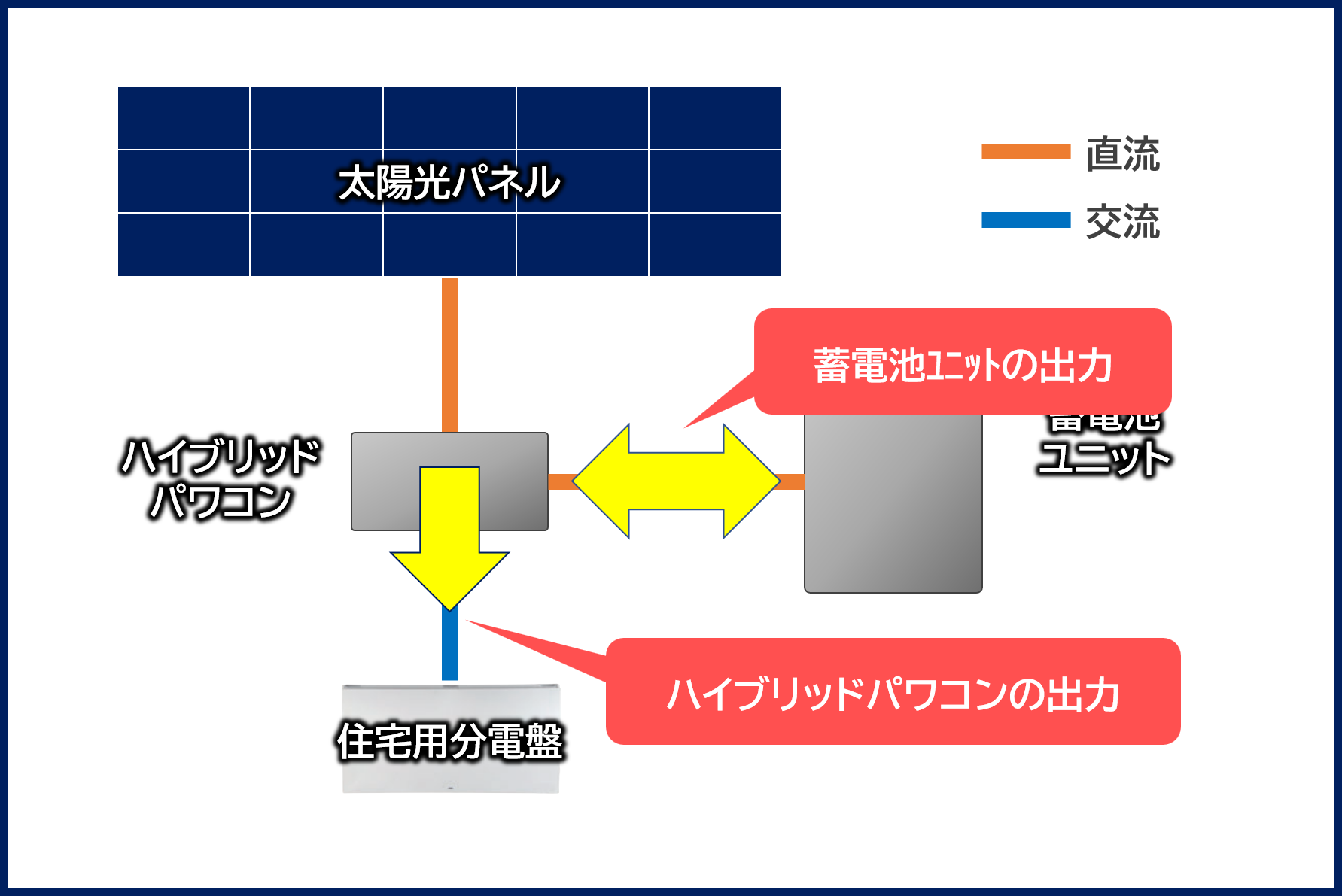

家庭用蓄電池は 「蓄電池ユニット」 と 「パワーコンディショナ」、通称パワコンの2つで構成されています。蓄電池は電気をためる容器、パワコンは直流と交流を変換する変換器です。太陽光発電は直流で電気をつくりますが、そのままだと家の電化製品で使えないので、パワコンを使って交流に変換してあげる必要があります。ここで単機能タイプとハイブリッドタイプの違いが出てきます。「パワコンの扱い方」がポイントになります。では、それぞれのタイプを見ていきましょう!

・単機能タイプとは

単機能タイプの蓄電池は、太陽光発電のパワコンとは別に、蓄電池専用のパワコンを追加で設置するタイプです。太陽光発電の場合、太陽光発電した電力は直流と呼ばれる電力です。これをパワコンで、自宅で使ったり、売電したりできる交流と呼ばれる電力へ変換します。

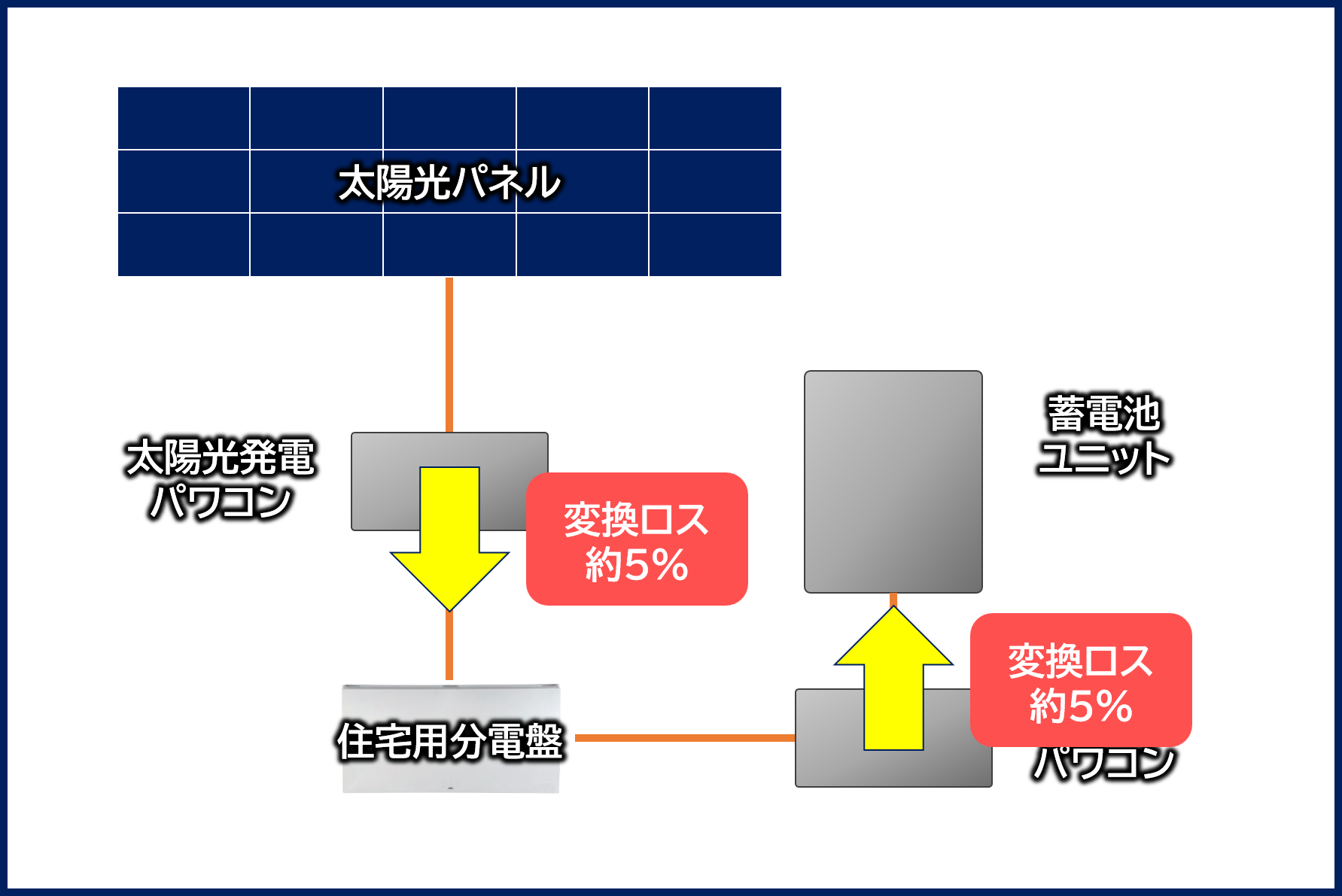

しかし、蓄電池に充放電できる、つまり、蓄電池から出したり入れたりできる電力は直流の電力です。ですので、蓄電池に充電するために交流の電力を蓄電池用のパワコンを再び直流の電力へ変換します。これが単機能タイプの蓄電池システムの構成です。

・単機能タイプのメリットとデメリット

単機能タイプの蓄電池の場合、太陽光発電用のパワコンなどの太陽光発電システム構成をそのままに蓄電池ユニットと蓄電池用のパワコンを増設します。ですので、太陽光発電システム保証が切れないというメリットがあります。ただし、太陽光発電した電力を2回変換して蓄電池に充電するため、変換ロスが大きいというデメリットがあります。変換ロスは1回で4~5%ですので、2回で10%前後、発電した電力の1割を捨ててしまうこととなります。

・ハイブリッドタイプとは

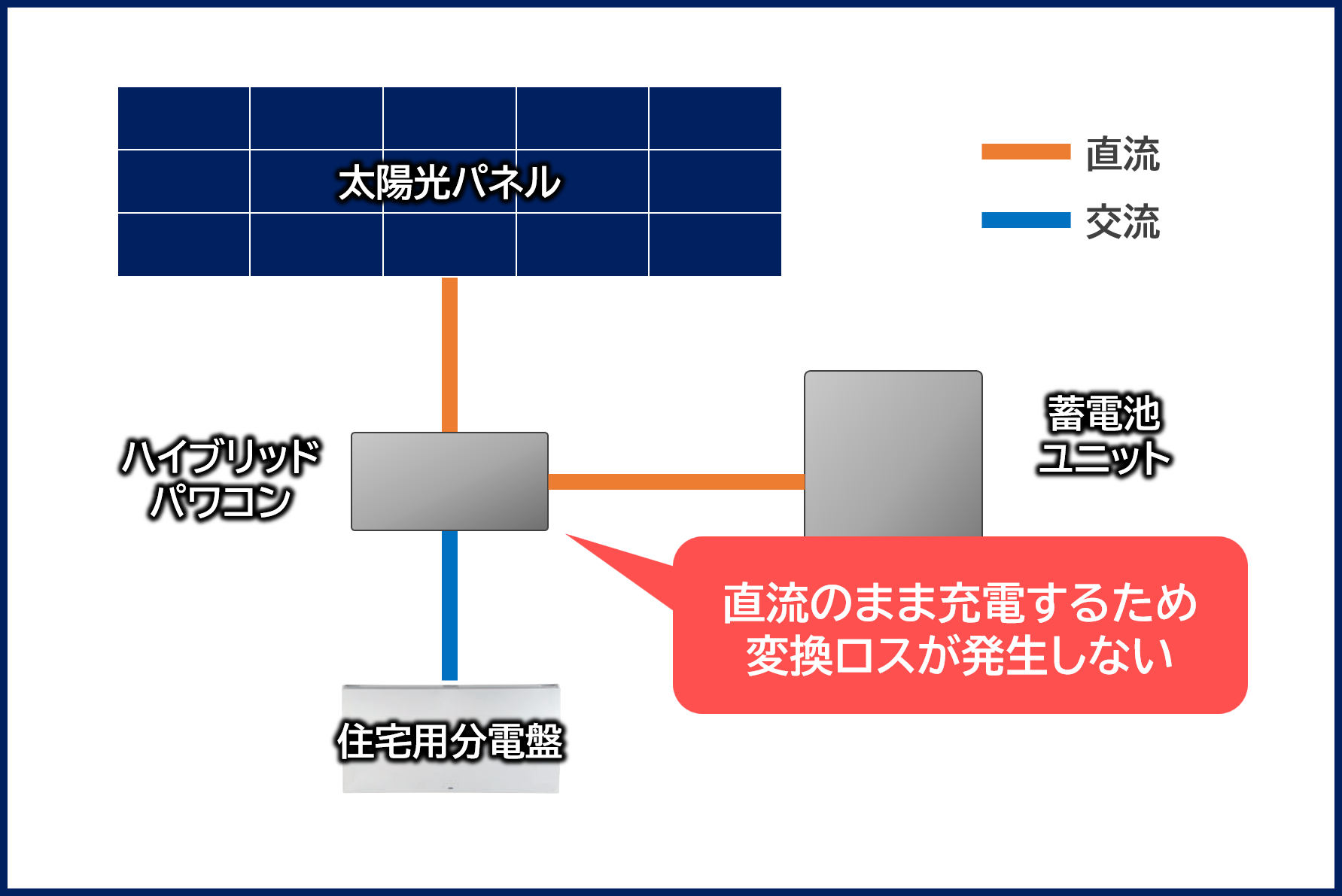

太陽光発電した直流の電力を直流のまま蓄電池に充電したら10%もの変換ロスがなくなると思いませんか?それを実現できるのがハイブリッドタイプの蓄電池です。ハイブリッドタイプは、太陽光発電用のパワコンと蓄電池用のパワコンが一体となったハイブリッドパワコン1台で構成される蓄電池システムです。

・ハイブリッドタイプのメリットとデメリット

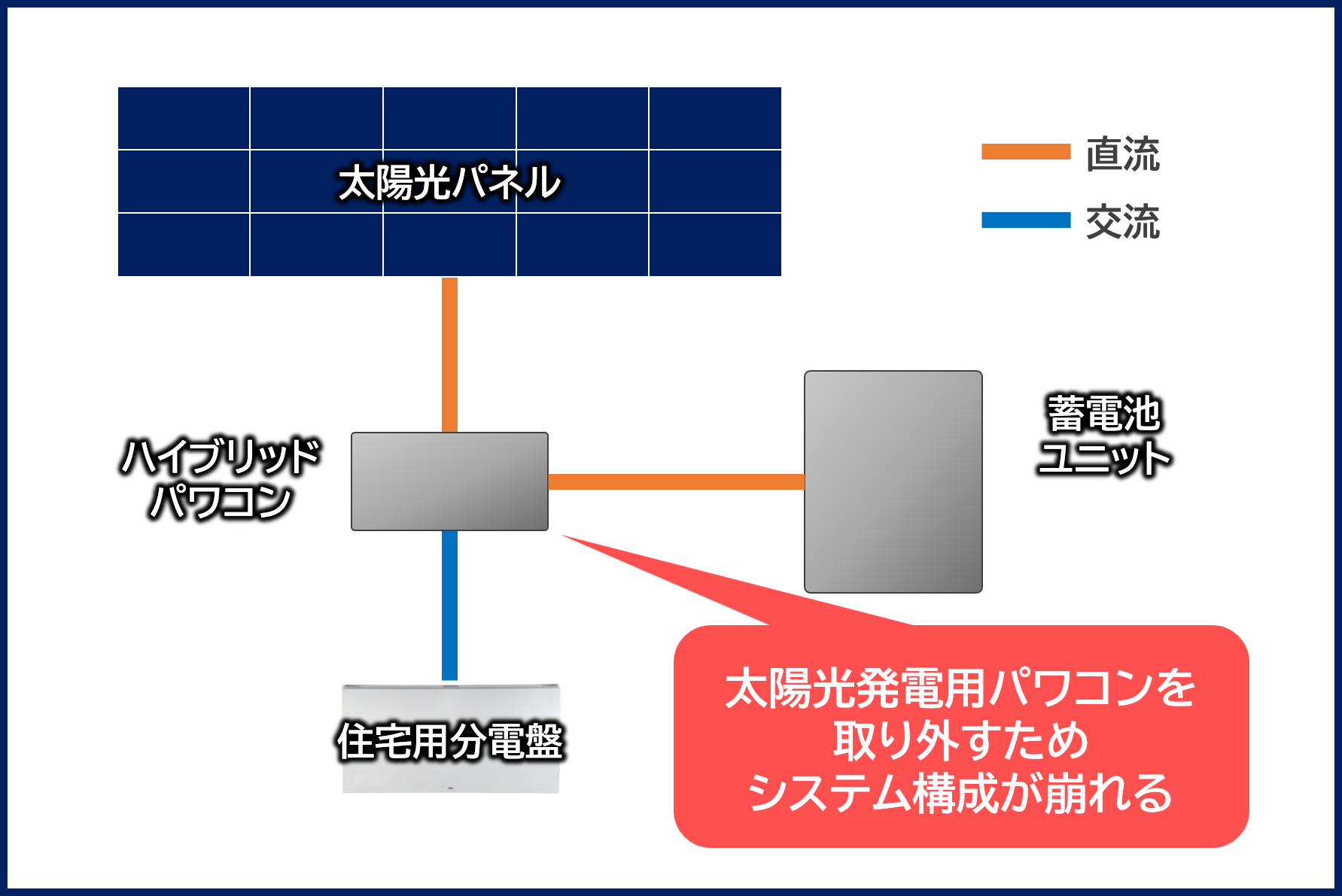

太陽光発電した電力を直流のまま蓄電池へ充電できるため、変換ロスなく充電できるのはもちろん、パワコンが1台なくなった分、太陽光発電と蓄電池全体の設置費用が安くなるのもメリットです。ただし、すでに太陽光発電システムを導入していて、保証期間内の場合は、太陽光発電と同じメーカーの蓄電池を導入しないと太陽光発電システムの保証が切れてしまう可能性があります。

これについて、当社の実績と私の意見についてお伝えしますと、太陽光発電システムの不具合、故障ってほとんどありません。また、不具合があってもモニターやパワコン部分がほとんどのため、モニターやパワコンもハイブリッド蓄電池で交換すると考えると太陽光発電システムの保証が切れるってそこまで大きな問題ではないと考えます。このようなことから、結論としてどちらのタイプが良いのかというと、ハイブリッドタイプが圧倒的におすすめです。

もちろん、太陽光の保証を重視したい方や、今ある設備をなるべくそのまま使いたいという方には単機能タイプも選択肢としてアリですが、太陽光発電した電力を効率よく活用したいという方には、ハイブリッドタイプをおすすめしたいです。

蓄電池の容量

次に蓄電池の容量について説明します。蓄電池の容量は、どれくらいの時間、電化製品を使えるかを示すものです。容量が大きければ、それだけ長く電気を使うことができます。

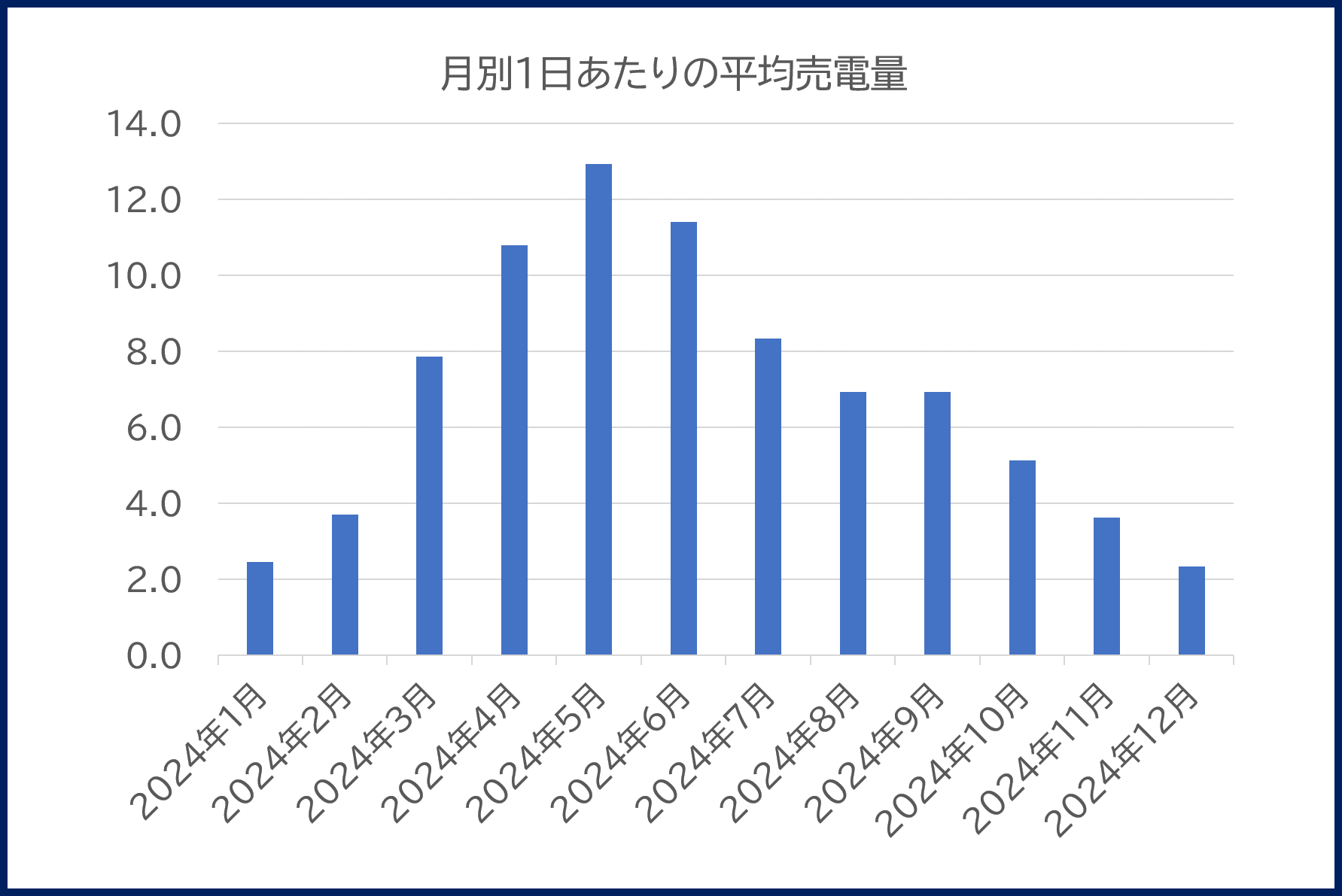

ただし、使う電化製品の消費電力によっても違ってきます。例えば、消費電力の低いLEDなら長時間使えますが、消費電力の高い電子レンジやIHクッキングヒーターなどをガンガン使うと、あっという間に電気を使い切ってしまいます。ではどれくらいの容量の蓄電池が自宅にあっているのでしょうか。これは、すでに太陽光発電を導入しているご家庭なら、月々の売電量から判断することができます。売電量というのは、自家消費せずに余った電力量のこと。つまり、この余った電気を貯められるだけの容量の蓄電池を選べばいいということになります。

実際に、当社へお問い合わせをいただくお客様には、直近12ヶ月分の売電量データを確認していただいています。計算の仕方はシンプルで、例えば1ヶ月の売電量が300kWhなら、30日で割ると1日あたりの平均売電量は10kWh。ということは、必要な蓄電池の容量は10kWhということになります。

もちろん、毎月の売電量は変動します。たとえば、発電量が多く、消費電力が少ない5月は売電量が多くなり、逆に暖房をガンガン使う1月は売電量が少なくなります。ここで問題なのは、蓄電池の容量を売電量の少ない月に合わせるか、多い月に合わせるか、またはその平均にするか。これは、お客様の予算や考え方次第なので、販売店とよく相談して決めるのがベストです。

一方で、これから太陽光発電と一緒に蓄電池を導入する場合は、売電量のデータがないので簡単には判断できません。そんなときの目安として、設置する太陽光パネルの容量の2倍程度が、適切な蓄電池の容量とされています。

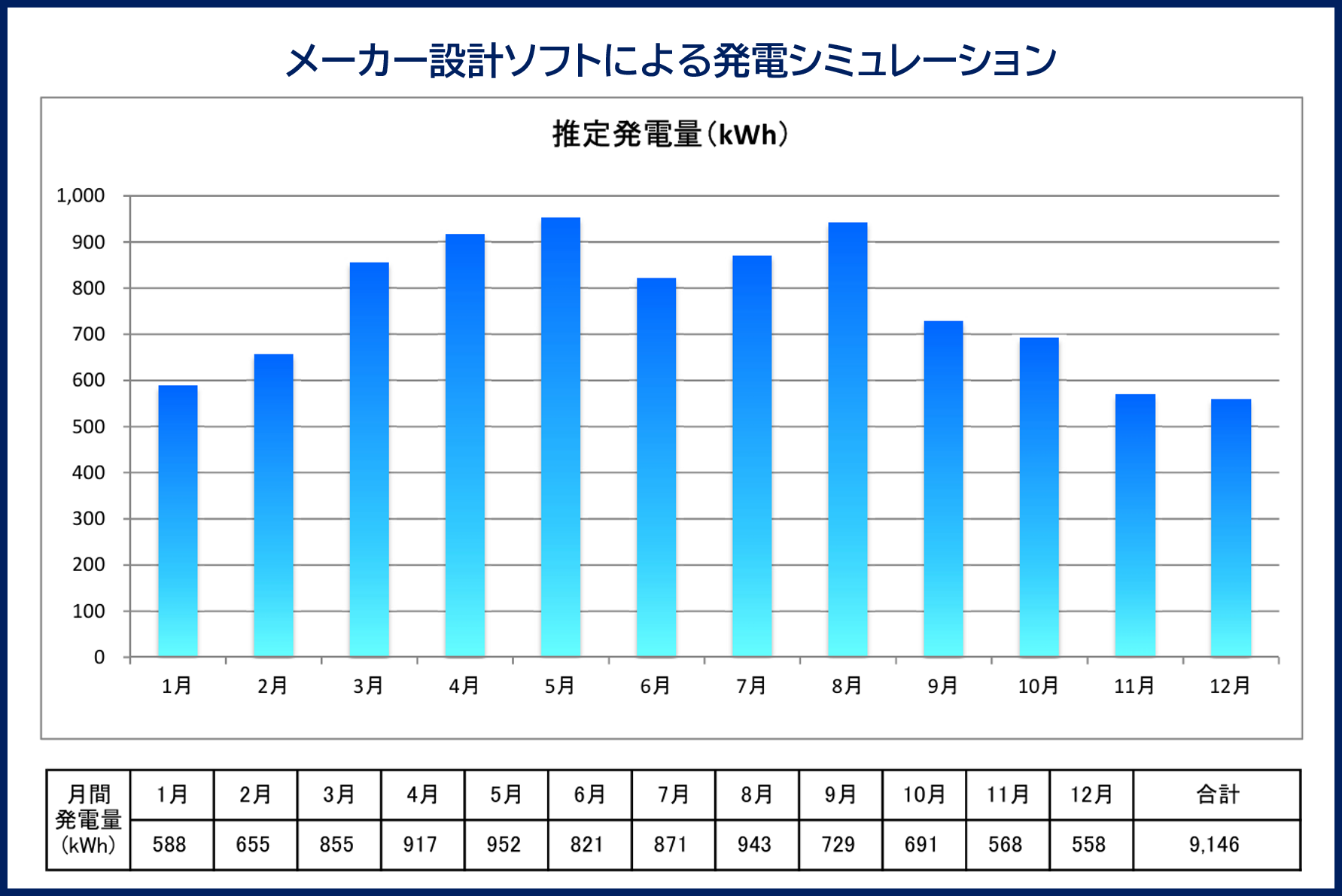

当社では、メーカーの設計ソフトを使って発電シミュレーションを行い、日中の発電量を算出します。その発電量をもとに、日中に在宅しているのか、外出が多いのか、ペットがいてエアコンをつけっぱなしにしているのか、おひさまエコキュートなど、太陽光発電を活用する電化製品を使っているのか、太陽光発電を利用して電気自動車を充電しているのか、こういった生活スタイルを確認しながら、最適な蓄電池の容量を決めていきます。

日中の自家消費が多いご家庭なら、太陽光パネルの2倍という目安よりも小さい容量で十分かもしれません。逆に、夜間の電力使用が多いなら、しっかり蓄えておける大きめの容量が必要になるかもしれません。このように、蓄電池の容量は生活スタイルによって変わります。何も考えずに「とにかく大きいのを入れれば安心!」というわけではないので、自分にピッタリな容量を選ぶことが大切です。

蓄電池の出力

では次に、家庭用蓄電池の出力について説明します。蓄電池の出力とは、蓄電池ユニットが電力を充電したり、放電したりする能力のことを指します。つまり、「この蓄電池、どれくらいパワフルなの?」という話です。

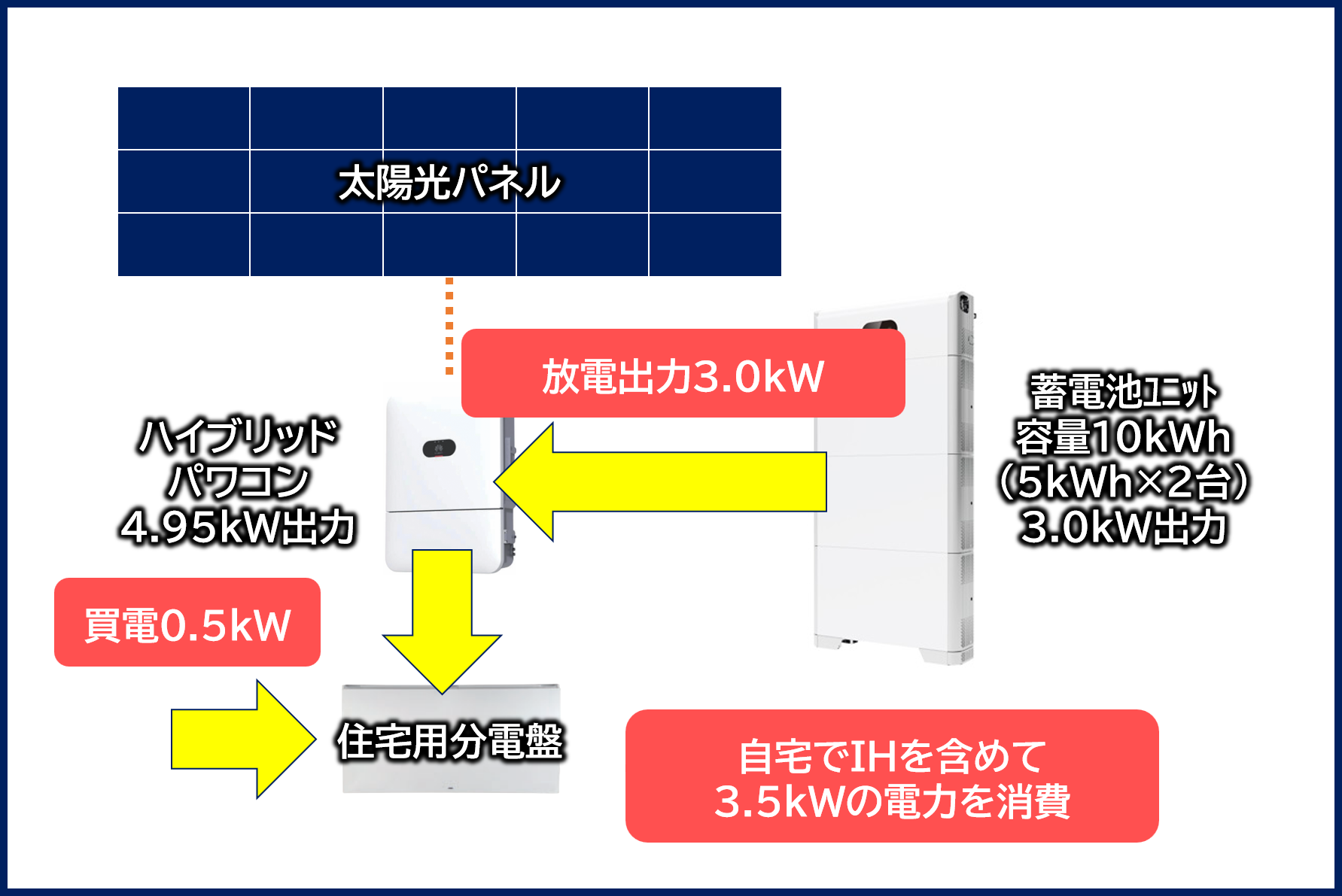

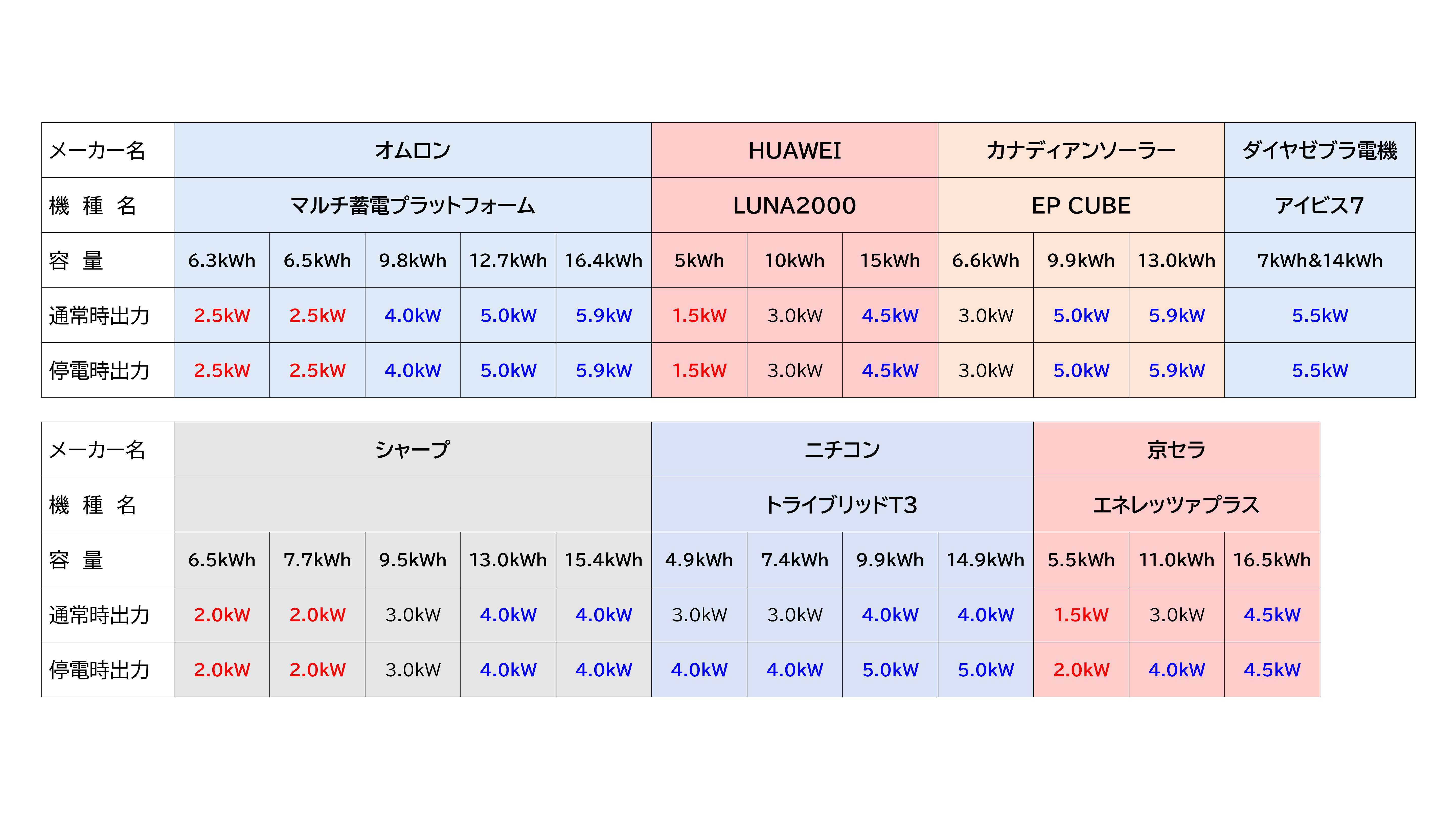

ここでよくある勘違いが、ハイブリッド蓄電池の「ハイブリッドパワコンの出力」と「蓄電池ユニットの出力」を同じものだと思ってしまうことです。簡単に言うと、ハイブリッドパワコンの出力は、太陽光発電の電力と蓄電池からの電力を合わせて、最大どれくらい家に供給できるかを示す数値。一方で、蓄電池ユニットの出力は、その蓄電池自体がどれくらいの電力をやりとりできるかを表しています。ハイブリッド蓄電池を導入する際には蓄電池ユニットの出力値も確認しないと想定していた動作にはならないことがあります。

具体例としてHUAWEI LUNA2000蓄電池をみてみましょう。LUNA2000のハイブリッドパワコンの出力は4.95kW。そして、この蓄電池は5kWhのユニットを1台~3台まで増設できて、最大で15kWhの容量になります。

ここで大事なのが、1つの蓄電池ユニットの充放電出力が1.5kWという点。今回は10kWhの蓄電池を導入したとします。つまり、10kWh分の蓄電池を設置すると充放電出力は最大3.0kWになります。まず、放電の動作についてみていきたいのですが、ここで問題です!この蓄電池、夕方以降に夕食の準備をしているときにIHクッキングヒーターを使って3.5kWの電力を消費したらどうなるでしょう?「パワコンの出力4.95kWあるから大丈夫でしょ?」と思うかもしれませんが、実はそうじゃないんです。

なぜなら、夜は太陽光発電が止まっているため、電気の供給源は蓄電池のみ。しかも、蓄電池の最大出力が3.0kWなので、足りない0.5kWは買電することになってしまいます。つまり、ハイブリッドパワコンの出力を見て「余裕じゃん!」と思っていても、実際の蓄電池ユニットの出力が低いと、想定外の買電をしてしまうことがあるということです。

次に充電の動作を見てみましょう。例えば、太陽光パネルで5kWの発電があり、家の消費電力が0.5kWだったとします。余った4.5kWの電力をすべて蓄電池に充電したいところですが、ここでまた問題発生です!蓄電池の充電出力が3.0kWなので、それ以上の電力は受け取ることができないんです。結果、残った1.5kWは売電されることになります。

ここでお伝えしたいのは、蓄電池がまだ100%になっていない状態でも、充電出力により売電をしてしまうということです!まだ蓄電池が満充電になっていないのに、売電をするのは充電出力が原因の可能性があります。

こちらの表をご覧いただくと、ハイブリッド蓄電池のパワコン出力と蓄電池ユニットの充放電出力の違いがよく分かると思います。パワコンの出力にばかり目が行きがちですが、実際の運用には蓄電池ユニットの出力のほうが重要になる場面も多いので、購入前にしっかりチェックしておきましょう。

また、ハイブリッドパワコンの出力は通常時と停電時で異なる場合があります。停電時の出力があまりに低いと、いざという時に「こんなにしか使えないの?」と驚くことになります。特に、停電時にどの電化製品を使いたいのか決まっている方は、しっかり確認してください。

蓄電池は「大きければ安心!」と思いがちですが、実際には出力のバランスがとても大事です。ぜひ、ご自身の使い方に合った蓄電池を選んでください!

サイクル数

では、次に蓄電池の「サイクル数」について説明します。サイクル数というのは、蓄電池が0%から100%まで充電されて、そこからまた0%まで放電される。この一連の流れを1サイクルと数えます。つまり、「満タン→使い切る→満タン→使い切る」の繰り返しですね。これが何回できるかが、蓄電池の寿命に直結してくるわけです。

当然、サイクル数が多いほうが長持ちする蓄電池と言えます。長く使えるということは、それだけ交換の手間やコストが抑えられるので、結果的にお得になります。例えば、同じ価格の蓄電池でも、サイクル数が多いほうが「コスパがいい!」ということになります。長持ちするものを選ぶのは、靴でも家電でも同じですよね。

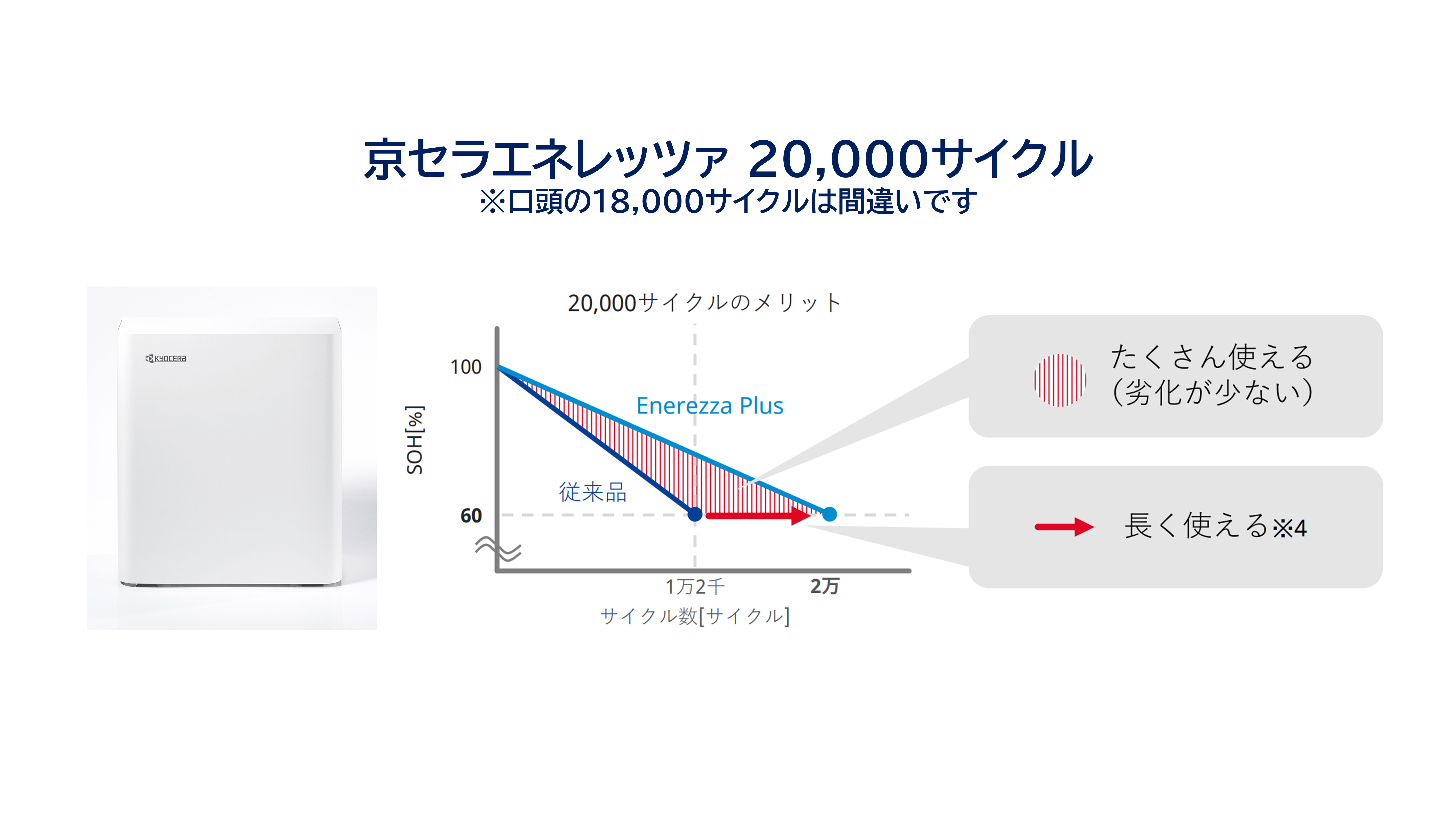

最近では、リン酸鉄リチウムイオンを使った蓄電池が主流になっていて、サイクル数は約12,000回ほど。これは、ほぼ毎日1サイクル使ったとしても30年以上持つ計算になります。ただ、ここでちょっとした問題があります。実は、最近のカタログや仕様書には、サイクル数を明記しないメーカーが増えてきています。これは、何かを隠しているわけではなく、寿命の計算方法がメーカーごとに違うからなんです。こうなると、サイクル数がわからない場合はどうすればいいのか?

そのときは、まず材料をチェック!リン酸鉄リチウムイオンを使っているかどうかを確認しましょう。そして、保証期間も合わせて見るのがポイントです。保証が長いということは、それだけメーカーも「この蓄電池は長く使えますよ!」と自信を持っている証拠。つまり、「材料+保証期間」で、ある程度の耐久性を判断できるわけです。

ちなみに、現在市場に出ている蓄電池の中で、最もサイクル数が高いのは京セラの「エネレッツァ」です。この蓄電池は、半固体クレイ型のリン酸鉄リチウムイオンを採用していて、なんとサイクル数は20,000回!12,000回でも「すごいな」と思っていたのに、さらにその1.5倍。もう、桁違いのスタミナです。蓄電池を選ぶときは、ただ「容量が大きいから」とか「価格が安いから」というだけで決めずに、こうした寿命の長さもしっかりチェックすることが大切です。長く使えるものを選ぶことが、結局一番の節約になります!

保証期間

次に、蓄電池の保証について説明します。どれだけ性能が良くても、寿命が長くても、万が一すぐに故障してしまったら意味がないですよね。スマホでも家電でも同じですが、「壊れにくい」が一番。でも、もしもの時にしっかりサポートしてくれるのが「保証」です。だからこそ、蓄電池選びでは保証期間がとても大切になってきます。

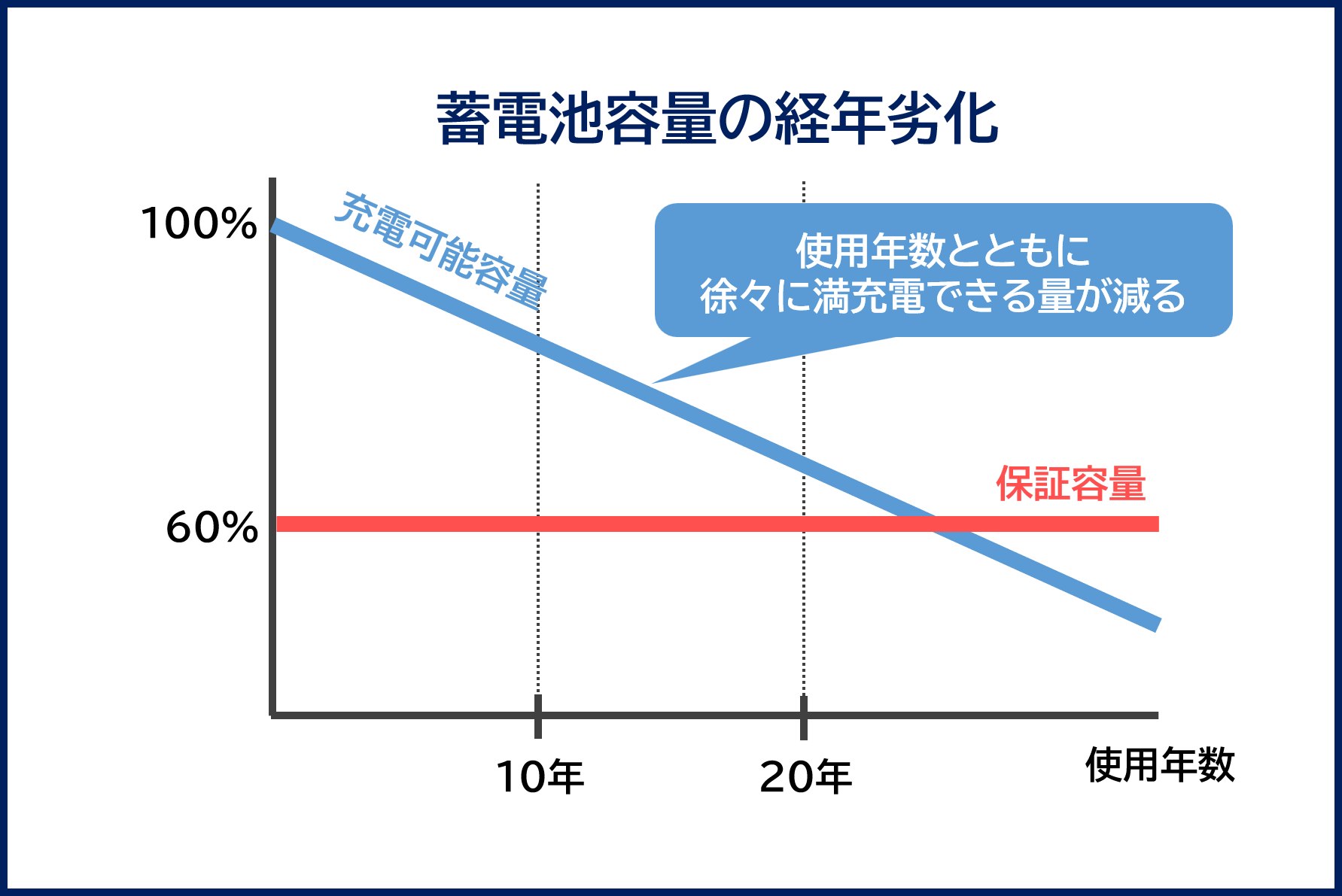

蓄電池は、ある日突然「はい、もう動きません!」とストライキを起こすわけではなく、毎日充放電を繰り返すことで少しずつ劣化していきます。目安として、10年経つと蓄えられる容量がだいたい7割〜8割くらいになると言われています。つまり、新品の頃のようにたっぷり電気を貯められなくなってきます。

最近の家庭用蓄電池には、だいたい10年か15年の無償保証がついているものが多いです。「10年保証がついているから安心!」と思うかもしれません。でも、ここでちょっとした落とし穴があります。実は、保証してくれる蓄電容量は新品の状態ではなく6割程度なんです。つまり、「10年経って蓄電容量が6割を切ったら保証対象」になるわけで、それまでは「まあ、まだ大丈夫でしょう」と言われてしまうんです。ここで大事なのが、実際にどのくらいの期間使えるのか? という点です。サイクル数が公表されていたとしても、各ご家庭の使い方によって寿命が変わってきます。

例えば、夜間の安い電力を貯めて朝使う人と、太陽光発電した電気を貯めて夜に使う人とでは、蓄電池の負担が違ってきます。

さらに、1日1サイクルの人と1日2サイクル使う人では、当然ながら後者のほうが寿命は短くなります。つまり、「この蓄電池は何年持ちます!」と断言するのは難しいんです。人それぞれ、生活スタイルによって使い方が変わるので、一概に「何年使える」とは言えません。だからこそ、蓄電池の寿命をしっかり考えて選びたい方は、サイクル数だけでなく、保証期間とその内容もよく確認することが大切です。ただ「保証が何年ある!」というだけではなく、「どこまで保証してくれるのか?」をチェックすることが、後々の安心につながります。

特定負荷と全負荷

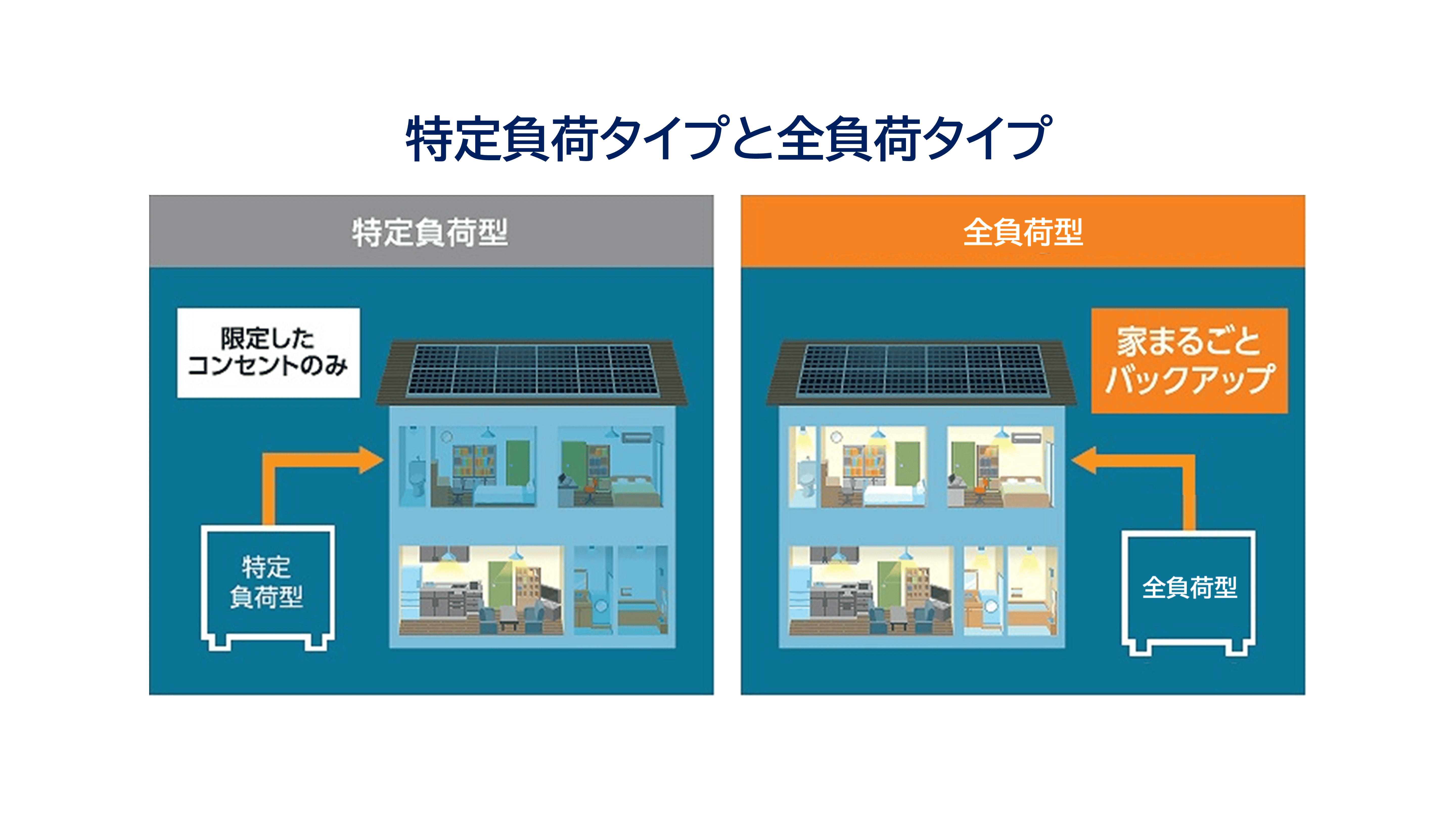

ここからは停電時の動作について説明します。家庭用蓄電池は、停電時にどの範囲の電気を供給できるかによって「特定負荷タイプ」と「全負荷タイプ」に分かれます。

特定負荷タイプは、停電したときに「ここだけは死守したい!」というエリア、たとえば冷蔵庫があるキッチンやリビングなど、限られた範囲だけに電気を供給するタイプです。

一方、全負荷タイプは、停電時でも家全体に電気を供給できる、まさに「家まるごとバックアップ」の頼れる存在です。普段とほぼ変わらない生活が送れるので、特に停電が多い地域や、万が一の災害に備えたい方にはおすすめです。

ここで、もうひとつ重要なポイントがあります。それが、停電時に使える電化製品の種類です。停電時、蓄電池が電気を供給する状態を「自立運転」と言うんですが、このときに100V対応の家電しか使えないのか、それとも200Vの電化製品も使えるのかが大きな分かれ道になります。

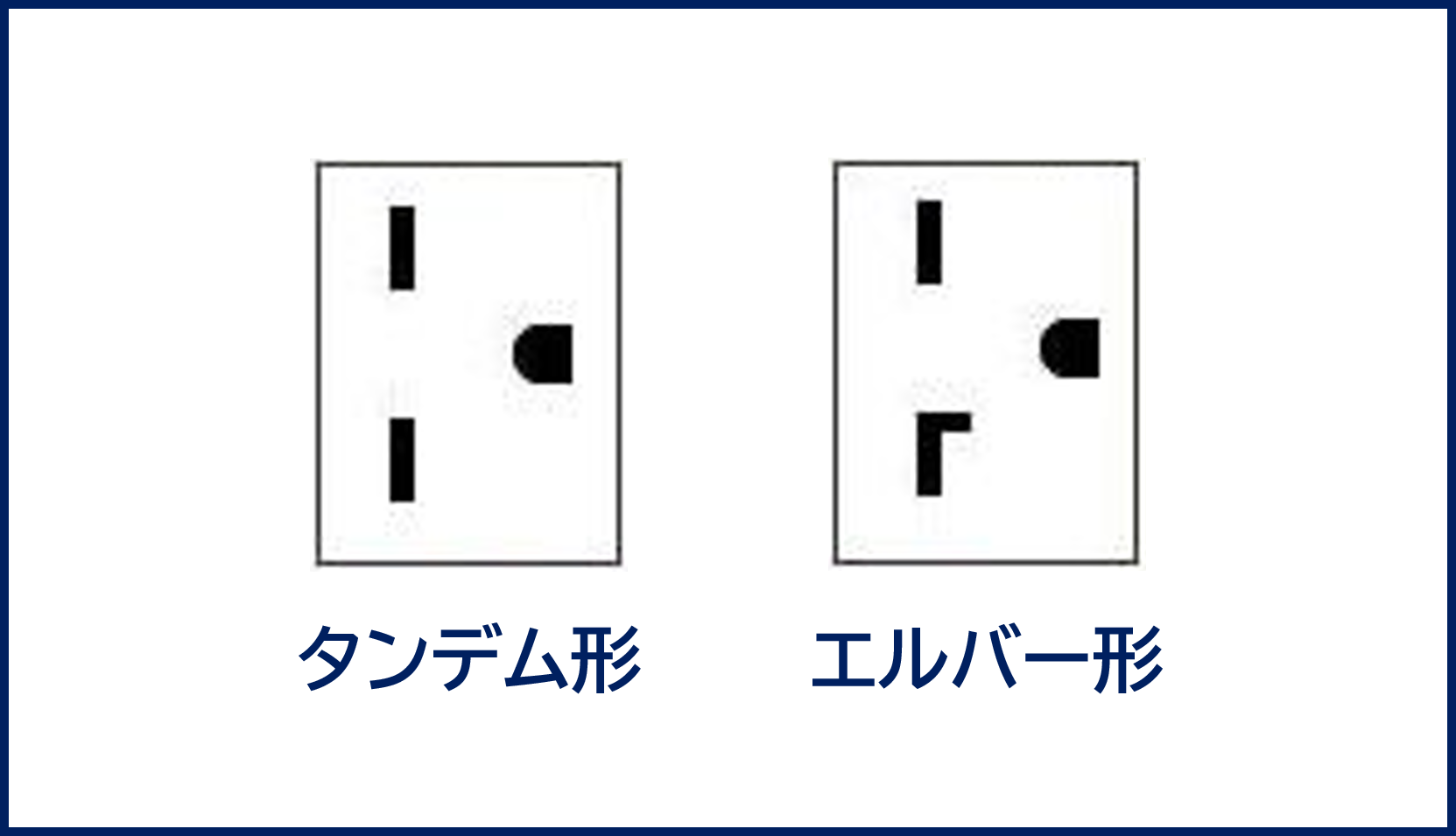

たとえば、200Vの大型エアコンやエコキュート、IHクッキングヒーターなどのオール電化製品を使うご家庭は、絶対に全負荷タイプを選んでください!特に14畳以上の広い部屋向けのエアコンは、ほとんどが200V仕様になっています。「うちのエアコン、200Vかどうかわからない…」という方は、エアコンの電源コンセントの形をチェックしてみましょう。タンデム型やエルバー型という、ちょっと特殊な形のコンセントなら、それは200V仕様の証拠です。もしこのコンセントを見つけたら、「うちのエアコンは200Vか!」とひとつ賢くなれますね。

停電時に「最低限の電気が使えればOK」なのか、それとも「停電でも普通に生活したい!」のか。ここをしっかり考えて、ご家庭に合った蓄電池を選んでください!

AI人工知能

最後に、人工知能AIについて説明します。最近の家庭用蓄電池にはAIが搭載される機種が増えてきています。AIでできることは、大きく分けて2つあります。

ひとつは電気代の削減。これは翌日の天気予報を見ながら、夜間の割安な電力をどれくらい充電するかを調整して、昼間の高い電気を買わなくて済むようにするという機能です。もうひとつは停電対策。気象警報と連携して、災害のリスクが高まると事前に蓄電池の残量を調整するというものです。

ただ、最近では「夜間電力=お得」というイメージが少しずつ変わってきていますよね。実際、夜間電力を蓄電池に充電すると、直流に変換する際のロスが発生しますし、放電時には交流に変換する際にもロスが発生します。つまり、「夜間に充電すればお得!」と思っていたら、昼間普通に買電した方が、経済メリットがあるなんてこともあるかもしれません。

しかも、サイクル数のところで説明したように、夜間電力を使うと蓄電池のサイクル数もどんどん消費されてしまうので、寿命も短くなりがちです。だから、よほど消費電力量が多いご家庭でない限り、「太陽光の余剰電力を貯めるだけで十分」というケースが増えています。

というわけで、私の考えとしては、AI機能のうち「気象警報と連携した停電対策」はとてもおすすめですが、「天気予報と連携して電気代を削減する機能」は、そこまで重要じゃなくなってきているというのが正直なところです。「AIがついてる蓄電池だから安心!」ではなく、どんなAI機能があって、それが本当に必要なのか?をしっかり見極めるのが大事です!

まとめ

今回は、家庭用蓄電池の設置を検討している方に向けて、失敗しない蓄電池の選び方を紹介しました!家庭用蓄電池をどんな種類で分類できるのかがわかり、必要な機能や特徴を整理しながら、ご自宅にピッタリの蓄電池を選ぶコツがつかんでいただけたかなと思います!かなり細かく解説しましたので難しく感じた方もいらっしゃるかもしれません。

もちろん、太陽光パネルや蓄電池の設置だけでなく、設置後も上手に使えるようアフターフォローを重視している方は、見積りも受け付けていますので、お気軽に連絡ください!

お問い合わせはこちら