ブログ・YouTubeBlog & Youtube

蓄電池

今回は、最大60万円の補助金が受けられるチャンス!令和7年度の家庭用蓄電池が対象となるDR補助金について、わかりやすく解説します!

補助金事業の目的と補助金額、補助金事業の流れ、補助金を受ける条件、最後に、当社ユーニヴァースがDR補助金事業で取り扱う代表機種の具体的な補助金額の順番で紹介いたします!補助金を活用して安く蓄電池を導入できるチャンスです!

補助金事業の目的

2050年のカーボンニュートラル実現や、2040年のエネルギーミックスの目標達成に向けて、再生可能エネルギー(再エネ)を最大限に導入・活用することが必要です。そのためには、電気をためて有効活用できる家庭用蓄電池の普及が重要になります。

この事業では、家庭用蓄電池のさらなる導入を促進し、再エネの活用を拡大させることが目的です。また、電力需要のピーク時や再エネの出力が不安定なときに、蓄電池をDR、デマンドレスポンスとして活用することで、電力の安定供給にも貢献します。つまり、再エネの導入拡大と電力の安定供給を同時に実現することが、この事業の目的です。

簡単にいうと、家庭や会社にある太陽光発電や蓄電池、電気自動車を、インターネットを使ってまとめて管理し、まるで1つの大きな発電所のように活用することです。たとえば、夏や冬のように電気が足りなくなりそうなときに、電力を余らせている地域から足りない地域に送ったり、全体のバランスをとったりすることができます。

これにより、大きな発電所だけに頼らず、全国のみんなで電気をうまく使い合う仕組みをつくることが目的です。そして、この仕組み、デマンドレスポンスに参加すると、補助金が受けることができます。

補助金額

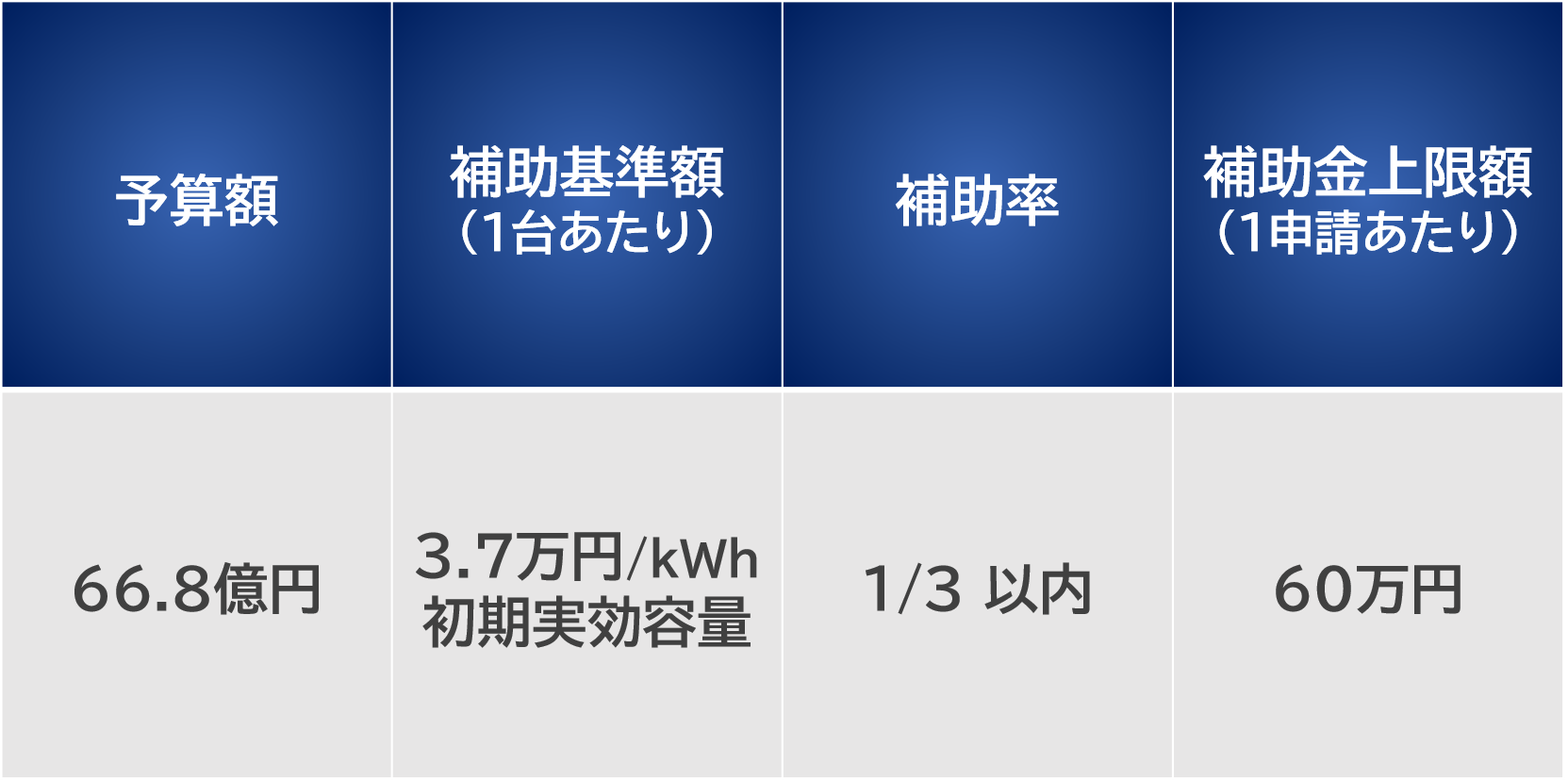

では早速、どれくらいの補助金を受けることができるのか、補助金額の内容と受けるための条件を確認します。まず、この令和7年度のDR補助金事業の予算は、66億8000万円です。令和6年度の予算は75億円だったので1割ほど減りました。

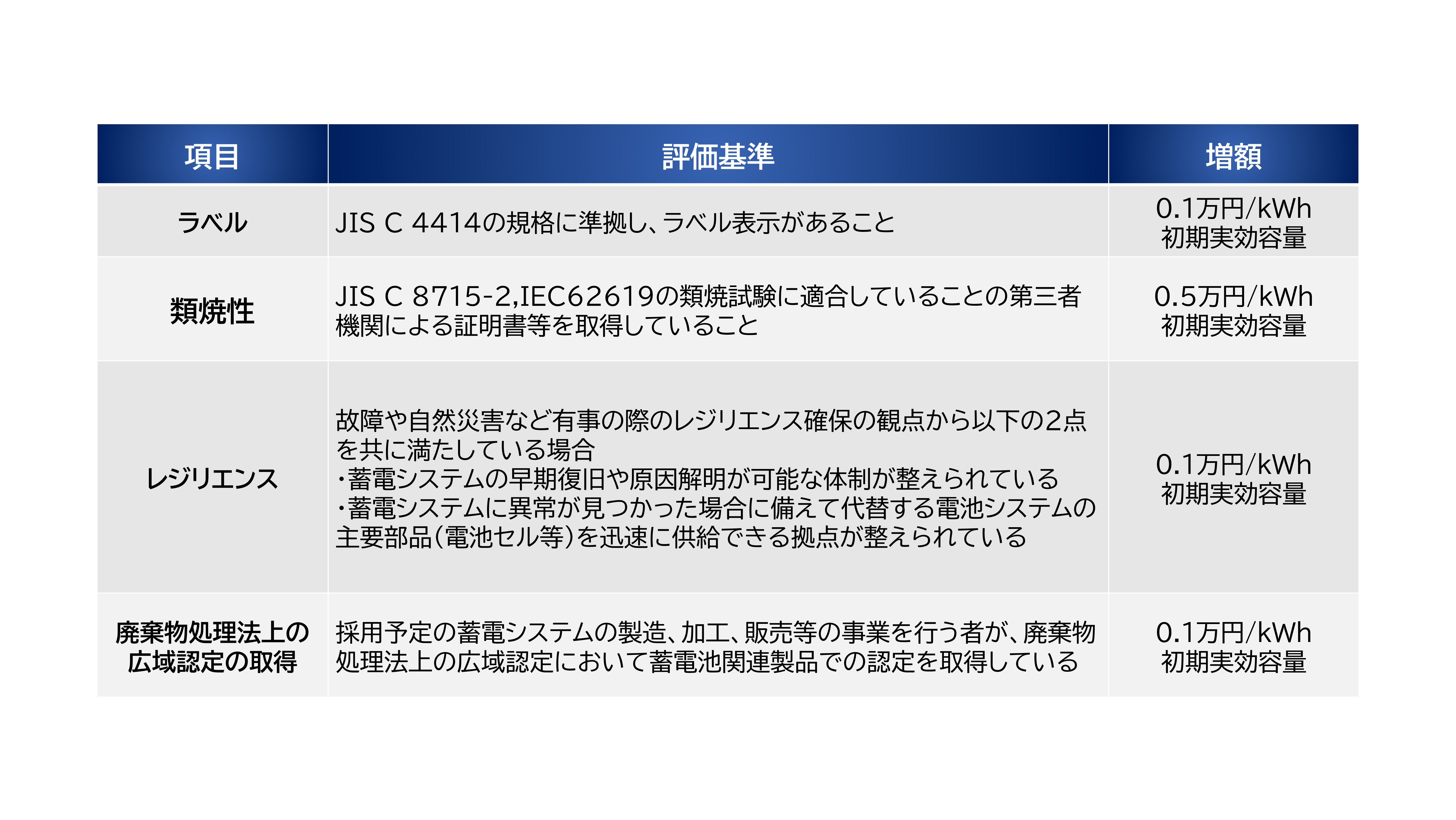

1件あたりの補助金額は、蓄電池の初期実効容量に対して1kWhあたり基本額37,000円です。令和6年度に続き、この基本額に+補助増額枠が設定されています。補助増額枠は、こちらの表のように、ラベルや類焼性、レジリエンス、廃棄物処理法上の広域認定の取得、それぞれの基準項目をクリアした蓄電池の機種に対して増額されます。基本額は昨年と変更はありませんが、増額枠が昨年よりも減額されています。

①補助金基準額および評価による補助増額から算出される金額

②設備費と工事費の合計金額に補助率1/3を掛けた金額

③1申請当たりの補助上限の金額60万円

のうち、最も低い金額が補助金額となります。補助金の条件であるHEMS設置に対しての補助はありません。

補助金事業の流れ

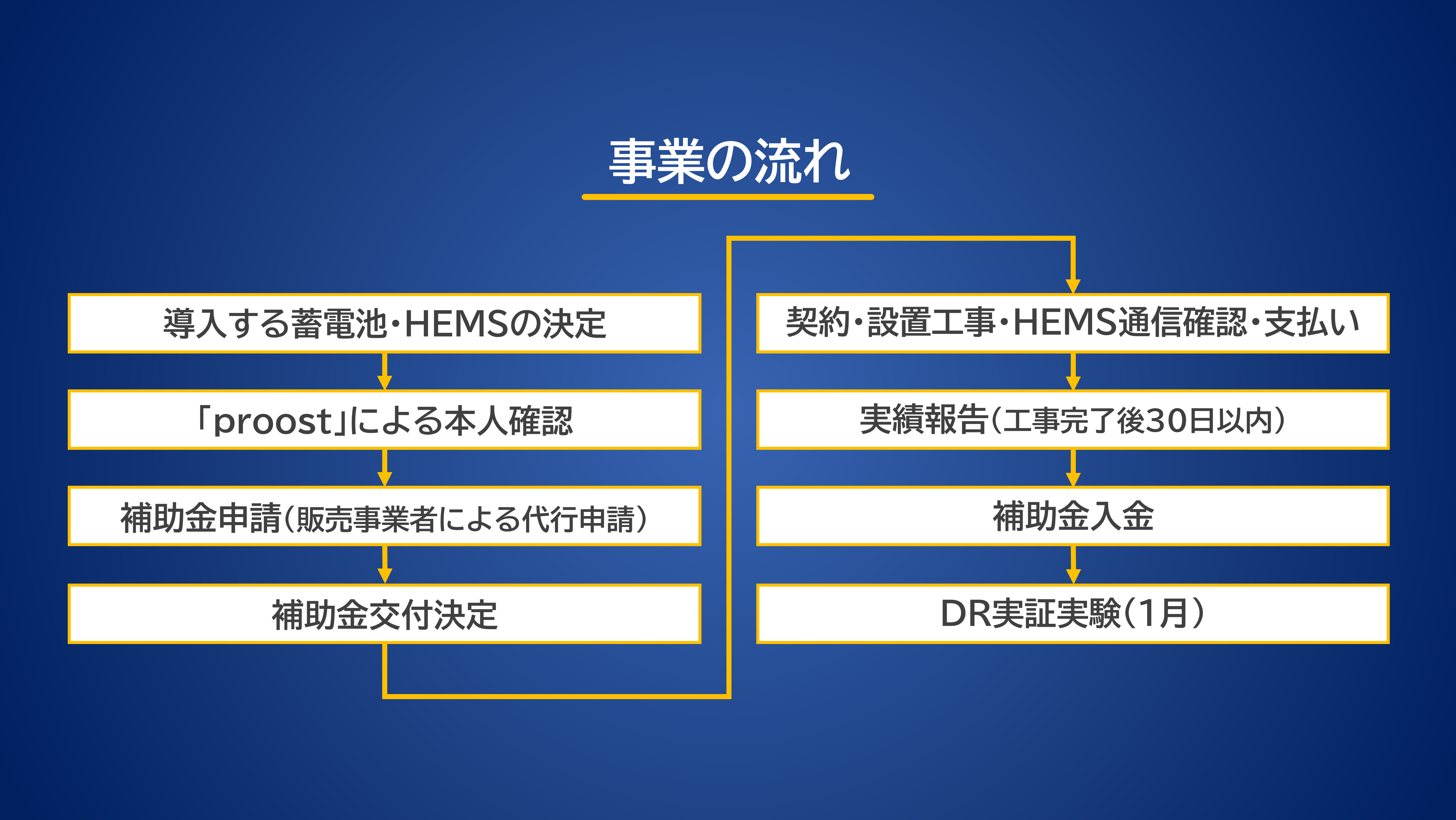

次に、DR補助金事業の流れについて説明いたします。公募は、まず蓄電池アグリゲーターの登録が完了し、そのうえで蓄電池アグリゲーターによる対象蓄電池の登録を実施します。蓄電池アグリゲーターとは、本事業を通じて導入される蓄電システムを活用し、電力需給ひっ迫時や再エネ出力制御にあわせて、蓄電池に対してデマンドレスポンス制御を行う事業者のことです。そして、販売事業者の登録が済んだ段階でスタートします。この一連の対応日程は蓄電池アグリゲーターごとに異なっているため、公募の開始タイミングはすべて一緒ではなく、蓄電池アグリゲーター次第になります。

設置を検討されているユーザーの皆さんにとってのスケジュールは、このような流れになります。

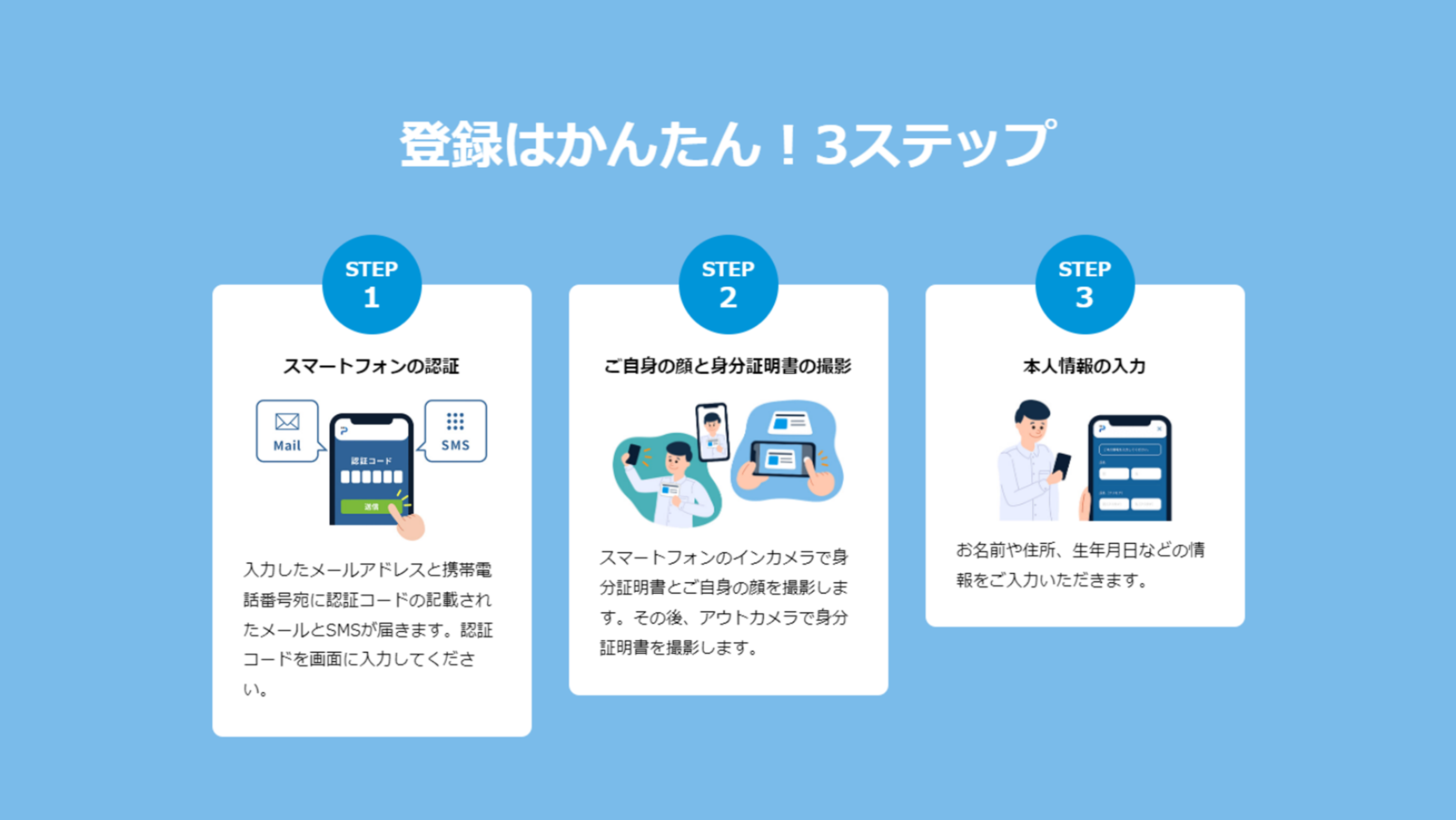

まず、どの蓄電池やHEMSを導入するかを決めます。その後、申請前にSII指定のサービス「proost」というシステムを使って本人確認を行います。この本人認証の「proost」を利用するためには、スマートフォンで登録をすることが必須で、フィーチャーフォン、パソコン、タブレットでは登録できませんのでご注意ください。

そして、補助金の申請となります。申請は、販売事業者による代行申請となります。

補助金の交付が決定したら、いよいよ契約・設置工事に進みます。補助金の交付決定前に、契約や設置工事を実施してはいけません。実施すると補助金を受けることができなくなりますのでご注意ください。補助金の交付決定は、申請から2週間から4週間で、書面で届きます。公募開始直後は申請数や申請不備の対応も多いため、4週間近くかかると考えていた方がいいでしょう。設置工事の際には、HEMSがきちんと通信できているかの確認、つまり蓄電池とHEMSの連携が正常に動作しているかのチェックを行います。

お支払いのタイミングは販売事業者のよって異なりますが、必ず交付決定後となります。当社の場合は、工事完了後です。工事が完了した後には、販売事業者が30日以内、または1月中旬までに実績報告を行います。そのため、年内には工事が完了するスケジュールとなります。その報告が済むと、実績報告の確認がされて、補助金が入金されます。

1月にはデマンドレスポンスの実証実験に参加します。補助金の入金が実証実験よりも前になる場合もあります。

補助金を受ける条件

このDR補助事業で補助金を受ける条件を説明いたします。まず、HEMSという機器の導入です。このDR補助事業は、電力の使い方をうまく調整する「デマンドレスポンス(DR)」という仕組みのために行われていて、HEMSはそれを実現するために必要な機器です。HEMSの機種は自由に選べるわけではなく、導入したい蓄電池の機種や販売店の取り扱いによって決まっています。つまり、「このHEMSとこの蓄電池を自分で組み合わせたい!」というような選び方はできません。まずは「この蓄電池を入れたい」と販売店に相談し、その蓄電池に対応していて、かつ販売店が扱っているHEMSがセットになります。

もう1つ、補助金を受けるためには「DR実証実験」に参加することが条件です。これはどういうことかというと、たとえば電気が足りなくなりそうなとき、自然エネルギー庁の指示により、あなたの蓄電池の運転モードが遠隔で「自家消費優先」に切り替えられることがあります。そのため、「売電を最大限にしたい!」という方には、正直あまり向いていない制度かもしれません。

ユーニヴァース取扱機種の補助金額

最後に、当社ユーニヴァースがDR補助事業で取り扱う代表機種の具体的な補助金額を紹介いたします。

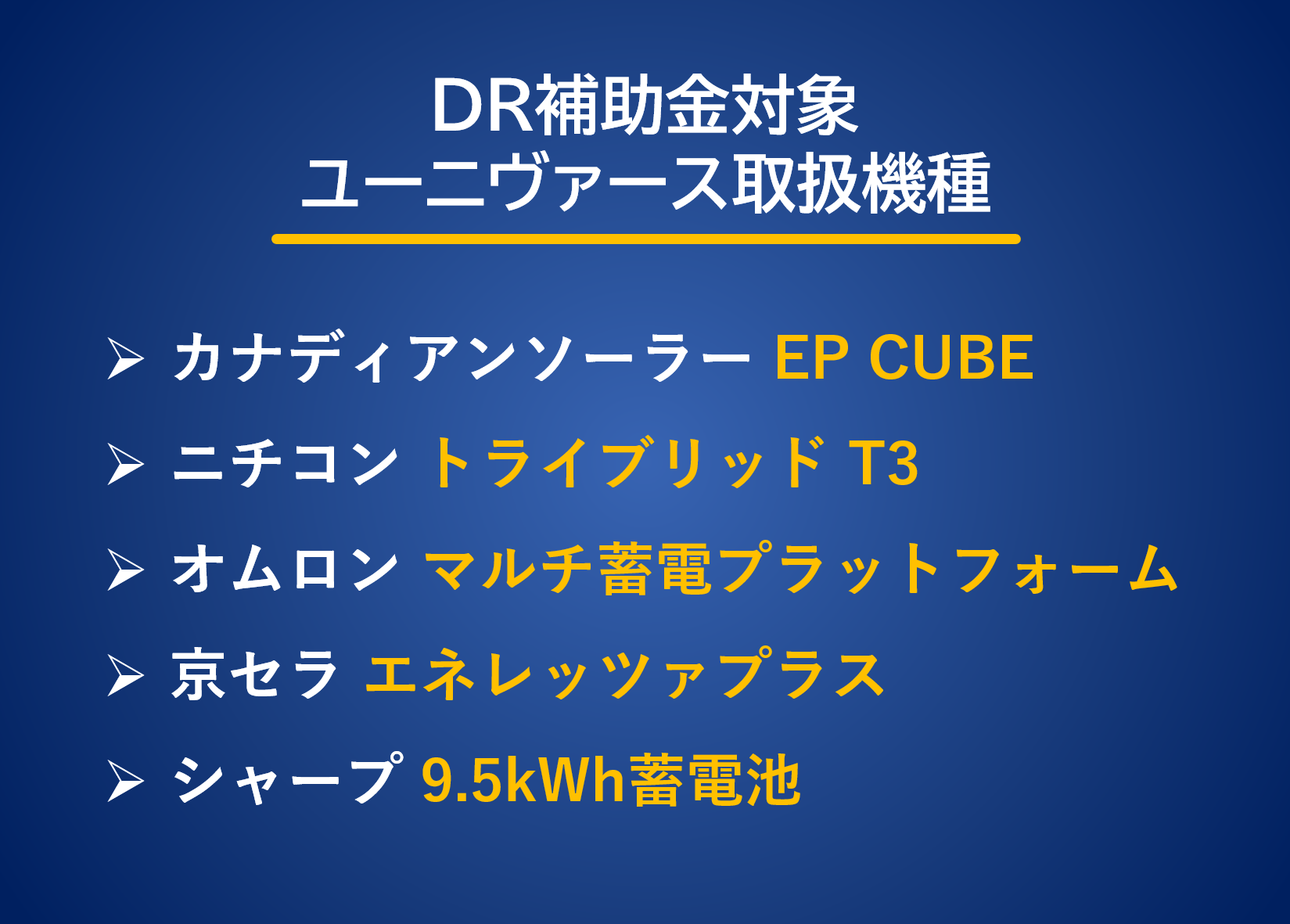

当社ユーニヴァースがDR補助金事業で取り扱う機種は、こちらになります。

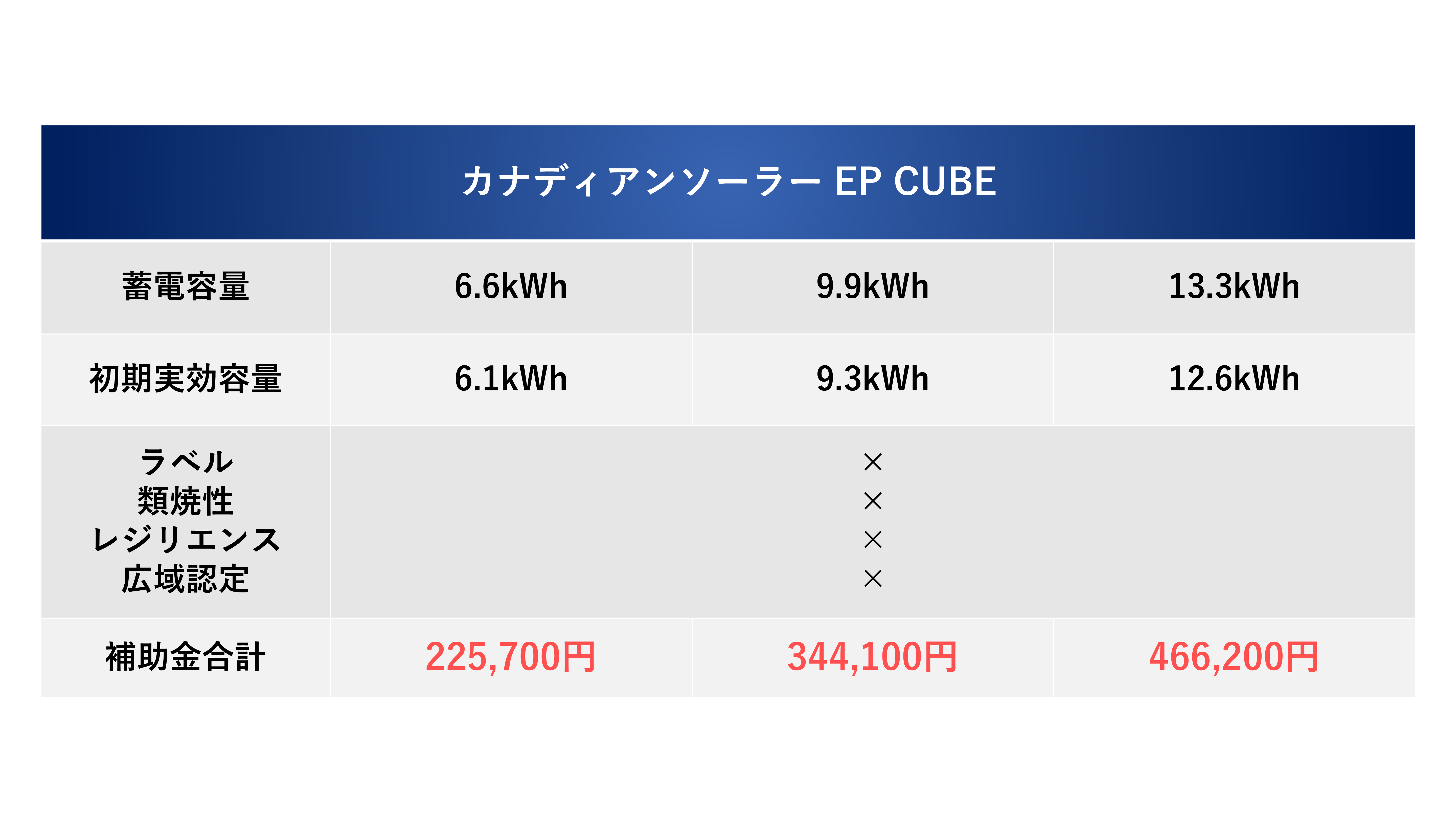

まず、カナディアンソーラーのEP CUBEの補助金額はこちらの通りです。

この機種は、ラベル、類焼性、レジリエンス、廃棄物処理法上の広域認定の取得における補助増額枠の基準項目をクリアしていないため、増額はありません。そのため、初期実効容量1kWhあたり3.7万円の補助金額です。増額枠はないものの、もともとの価格が他機種と比較しても安いため、コスト重視で選ばれる方におすすめです。

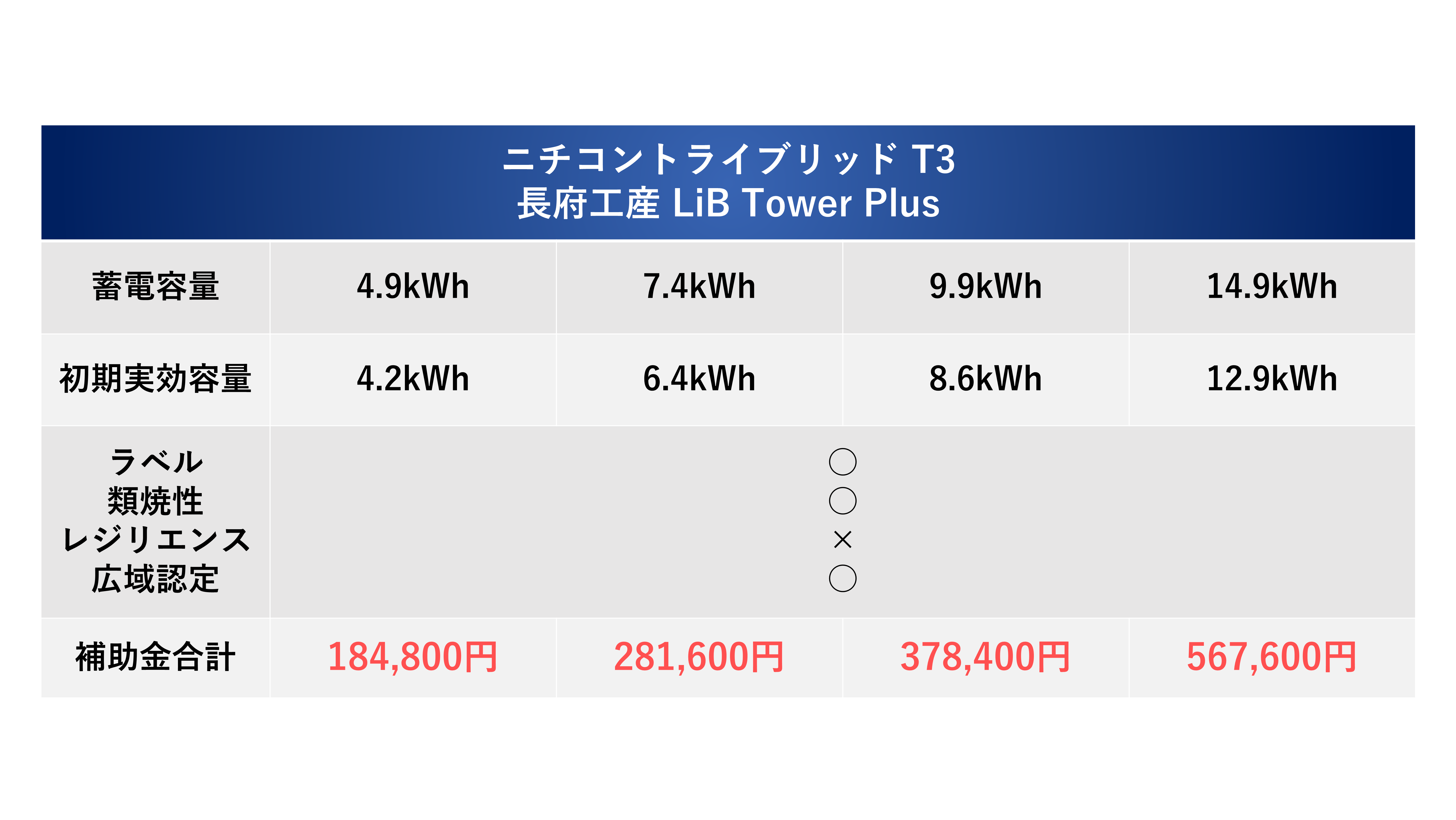

次に、ニチコントライブリッドT3蓄電池と、そのOEM品である長府工産LiB Tower Plusの補助金額はこちらの通りです。

ラベル、類焼性、廃棄物処理法上の広域認定の取得における補助増額枠の基準項目をクリアしているため、初期実効容量1kWhあたり4.4万円の補助金額です。V2Hの導入を検討している方におすすめの機種です。今年の国のV2Hの補助事業と併用すると導入費用を大きく削減することができます。

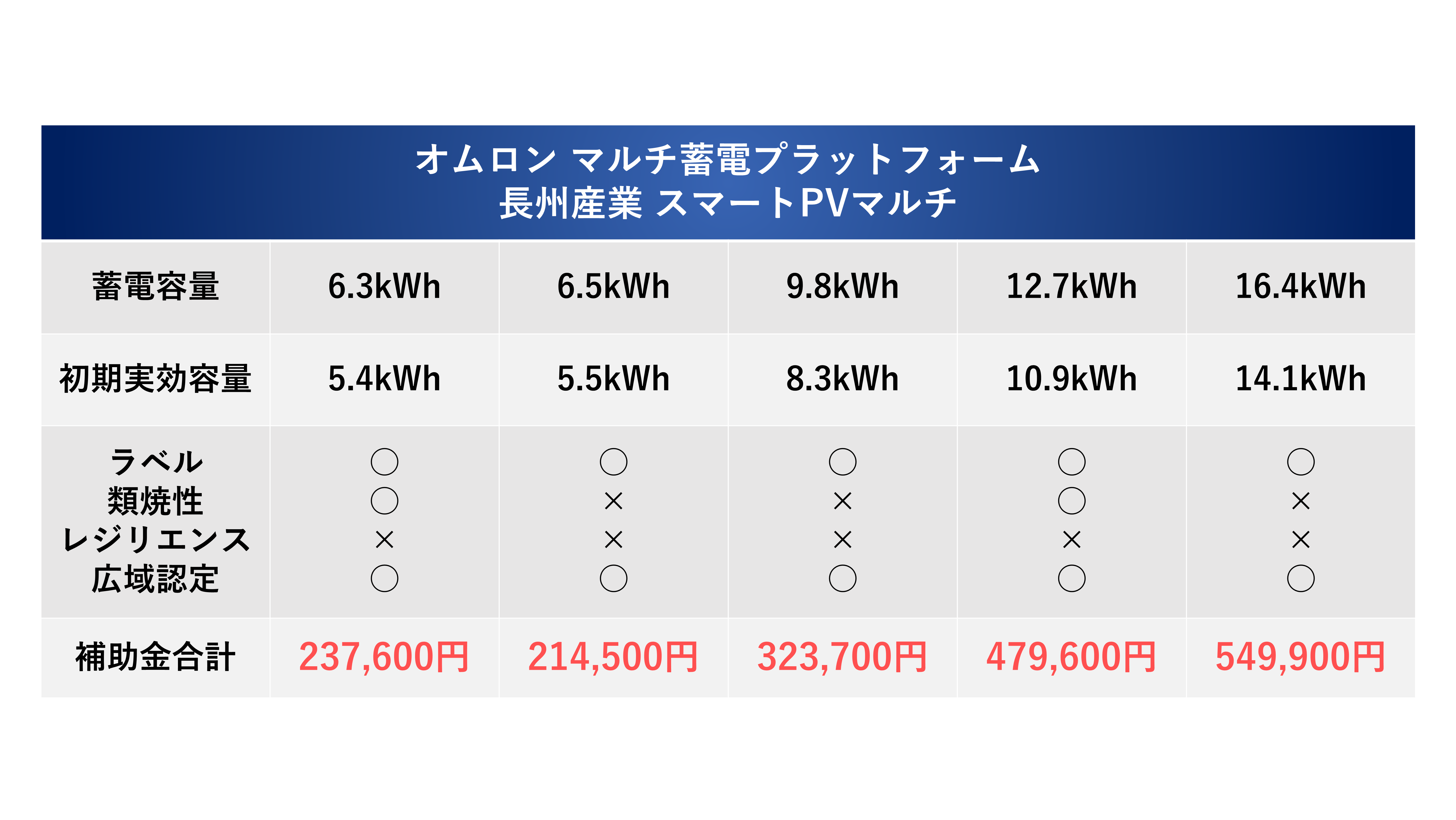

次に、オムロンのマルチ蓄電プラットフォームと長州産業のスマートPVマルチの補助金額はこちらの通りです。

6.5kWh、9.8kWh、16.4kWhは、ラベル、廃棄物処理法上の広域認定の取得における補助増額枠の基準項目をクリアしているため、初期実効容量1kWhあたり3.9万円の補助金額です。6.3kWh、12.7kWhは、加えて類焼性における補助増額枠の基準項目をクリアしているため、初期実効容量1kWhあたり4.4万円の補助金額です。

次に、京セラのエネレッツァプラスの補助金額はこちらの通りです。

この機種はすべての増額枠の基準項目をクリアしているため、初期実効容量1kWhあたり4.5万円の補助金額です。すべての部材が国内で製造されている唯一の機種で、レジリエンスにおける増額枠があります。国内製造の蓄電池にこだわりのある方におすすめです。

まとめ

令和7年度の家庭用蓄電池DR補助金事業の紹介は以上です。昨年度の予算よりも1割ほど予算が減ってしまいましたが、最大60万円と1kWhあたり37,000円の補助金額は変わりません。増額枠が昨年よりも減額されています。ご興味がある方は早めのお申込みをおすすめいたします!また、原則として、同じ蓄電池を対象とした国の補助金との併用はできませんが、市町村が独自に行っている補助金との併用は可能な場合がありますので、ぜひそちらもご確認ください。

もちろん、太陽光パネルや蓄電池の設置だけでなく、設置後も上手に使えるようアフターフォローを重視している方は、見積りも受け付けていますので、お気軽にご相談ください!

お問い合わせはこちら