ブログ・YouTubeBlog & Youtube

太陽光発電

これから太陽光発電を検討している方に向けて、とっても大事なお知らせです!

2025年度の10kW未満の住宅用太陽光発電に関する国の固定価格買取、通称FIT制度が、今年度はちょっとイレギュラーな仕組みになっています。

これから太陽光発電システムを導入しようという方にとっては、FIT制度の内容を知らないのが普通だと思います。そもそもFIT制度は何なのか?例年はどうなっていて、今年度は何がイレギュラーなのか?要は何を注意すべきなのか?をわかりやすく、かみ砕いて説明していきます!

そもそもFIT制度とは?

早速、そもそもFIT制度とは、再生可能エネルギーで発電した電気を、一定期間、一定の価格で電力会社が買い取ることを国が約束する制度のことです。

再生可能エネルギーですので、太陽光発電だけでなく、風力発電や水力発電、地熱、バイオマスもこのFIT制度があります。その中でも10kW未満の太陽光発電システムでは、おうちに導入にした太陽光発電システムで発電した電気を、10年間、国が決めた価格で電力会社が買ってくれるという仕組みです。この買い取り価格は、毎年、国が決めていて、毎年価格は変わります。

なぜFIT制度があるのか?

なぜFIT制度があるのでしょうか?目的は大きく3つあります。

1つ目は、「再生可能エネルギーの普及を後押しするため」です。太陽光や風力、バイオマスといった再生可能エネルギーは、環境にやさしい一方で、導入コストが高かったり、発電量が安定しなかったりする課題がありました。そこで国が「再エネで発電した電気は●●円で10年間買い取りますよ!」と約束することで、事業者や個人が安心して再エネに投資できるようにしたのがFIT制度の始まりです。

2つ目は、「脱炭素社会の実現のため」です。このFIT制度は、ただ電気を売るしくみだけでなく、日本のエネルギー政策全体を支える重要な柱でもあります。その背景にあるのが「パリ協定」です。これは2015年にフランスのパリで開かれた国際会議で、地球全体で温室効果ガスの排出を減らし、地球温暖化の進行を抑えるための国際的な取り決めです。日本ももちろんこの協定に参加していて、「2050年までにカーボンニュートラル、つまり、温室効果ガスの排出実質ゼロを目指す」と宣言しています。そして、その実現のためには、石油や石炭などの化石燃料に頼らないエネルギー社会をつくることが必要で、その主役となるのが、太陽光をはじめとした再生可能エネルギーです。

つまり、FIT制度は「再エネの導入を進めて、脱炭素社会をつくる」ための仕組みでもあります。

3つ目は、「地域のエネルギー自給率を高めるため」です。地方の農地や山間部に太陽光・風力を導入することで、その地域でエネルギーを“つくる・使う”しくみを支えられます。これにより災害時のエネルギー確保や、地域経済の活性化にもつながります。

FIT制度を利用し、売電スタートするまでの流れ

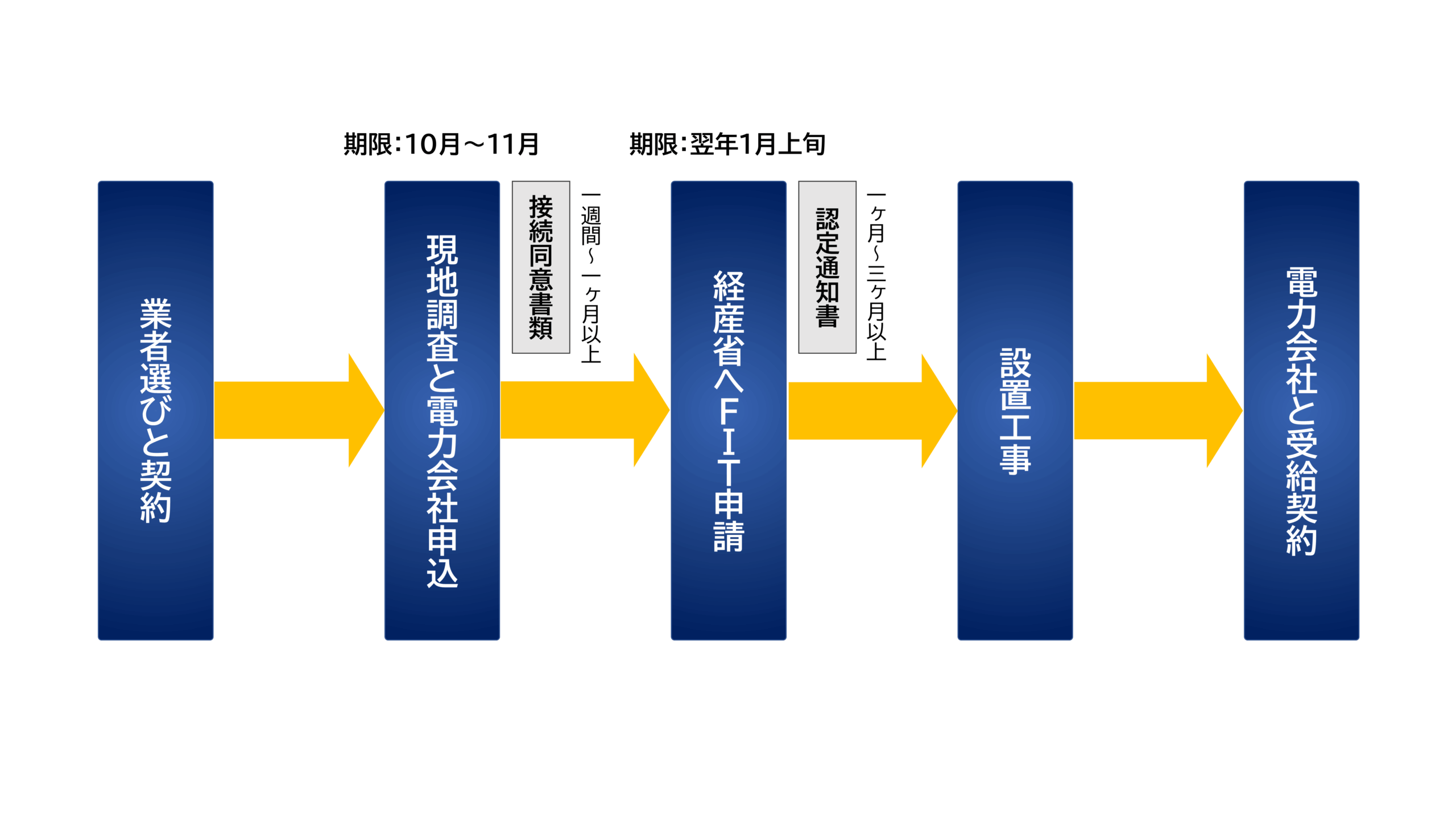

では、このFIT制度を活用して、電力会社へ太陽光発電した電気を買い取ってもらうには何をすればいいのでしょうか。FIT申請の流れについて解説いたします。

1.業者選びと契約

まずは「業者選びと契約」です。当たり前ですが、どの販売店で太陽光発電システムを導入するのか決めて契約します。

2.現地調査と電力会社への申込み

次に「現地調査と電力会社への申込み」です。販売施工業者が現地調査を行い、屋根の向きや形、分電盤や電力量計の位置などを確認し、設置可能かをチェックします。その後、電力会社へ「系統連系」の申込みを行い、電気を送るための準備ができるかを確認してもらいます。問題がなければ、電力会社から「接続同意書類」が発行されます。この書類は、経済産業省へのFIT申請のときに必要になる大事な書類です。電力会社への申込みから「接続同意書類」が発行されるまでの期間は早ければ1週間、遅いと1か月以上かかる場合があります。

3.FIT申請

接続同意書を手に入れたら、いよいよ国への「FIT申請」です。経済産業省に対して「再生可能エネルギー事業計画認定」の申請を行います。この申請は、販売店が代行することがほとんどです。この申請が受理されると、後日「認定通知書」が発行されます。この書類が届いてはじめて、「この設備は正式にFIT制度の対象になりました」ということになります。「認定通知書」には認定日といくらで買取になるかなどの情報が記載されています。この認定を受けた日が基準日となって、10年間の固定価格買取期間がスタートすることになります。

ちなみに、FIT申請から「認定通知書」が発行されるまで、早くても1か月、遅いと3か月以上かかります。販売店の立場から申し上げますと、電力会社への申請もFIT申請も、ボールを投げるといつ返ってくるのかわからず、進捗状況もわからない状態となります。そのため、お客様をお待たせしてしまうことになり、心苦しく感じておりますが、販売店でコントロールができない部分ですので、販売店代表として、どうかご理解いただけますと幸いです。

4.設置工事

認定が通ったら、いよいよ設置工事です。パネルやパワコン、蓄電池などの機器を取り付けます。認定が通ったらと言いましたが、先ほどお伝えしたとおり、認定を待っているといつ工事に着工できるかわからないため、認定を待たずに設置工事をすることがほとんどです。

5.受給契約

設置工事が完了したら、経済産業省から発行された「認定通知書」添付して、再び電力会社へ落成連絡をします。これでようやく「受給契約」を結ぶ、つまり、系統連系と電力会社による買取がスタートします。「受給契約」を結ぶ際に電力会社の立会い検査が入る場合もあります。

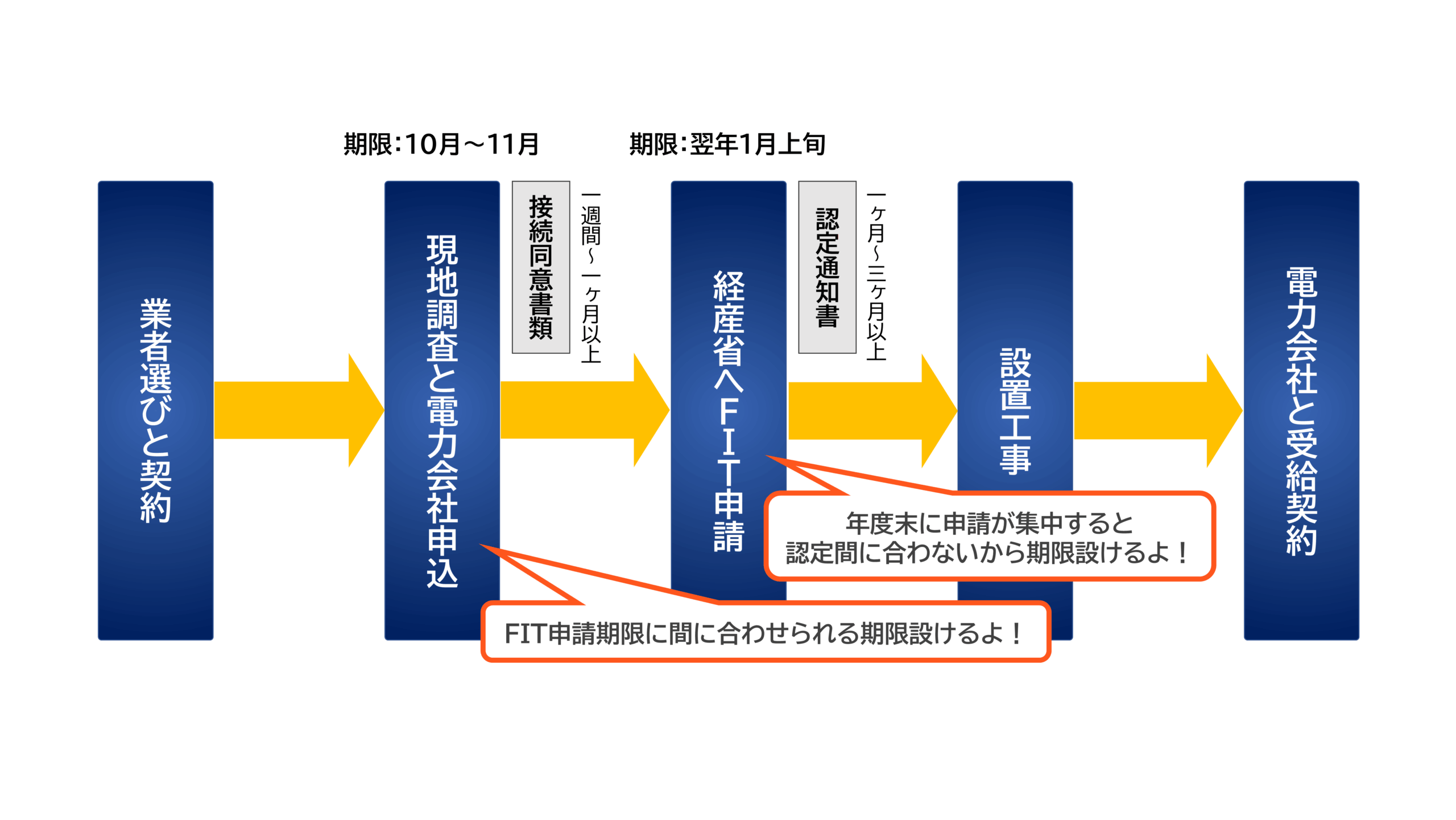

電力申請とFIT申請の締切

FIT制度を利用し、売電スタートするまでの流れについては理解いただけたのではないでしょうか。実はこの流れの中で注意していただきたいことがあります。それが電力申請とFIT申請に締切期限が設けられているところです。昨年までの例年ですと、電力申請は地域の電力会社によって異なり、10月~11月頃で、FIT申請は年がかわった1月上旬です。

なぜ期限を設けているのかというと、期限がないと年度末のギリギリにFIT申請が集中してしまい、その年度中に経済産業省がFIT認定できないためです。年度がかわってから認定が下りると申請した年度の買取価格でなくなってしまいます。その年度のFIT申請を経済産業省が確実に認定するために、1月上旬頃に毎年、FIT申請の期限を設けるようになりました。

また、このFIT申請の期限までに、電力会社が確実に「接続同意書類」を発行するために、電力申請の期限も設けられるようになりました。この電力申請の期限までに申請をしないと、経済産業省のFIT申請の期限までに「接続同意書類」を取得することができませんし、経済産業省のFIT申請の期限までに「接続同意書類」を添付してFIT申請しないと、その年度の買取価格でFIT制度を利用できなくなります。逆算すると契約や現地調査のタイミングも重要なことがご理解いただけると思います。

さらに、電力申請は期限が超えても受付してFIT申請の期限を過ぎても「接続同意書類」を発行してくれますが、経済産業省のFIT申請は期限を過ぎてしまうと次年度の4月まで審査もしてもらえないため、ご注意ください。

イレギュラーな2025年度のFIT申請

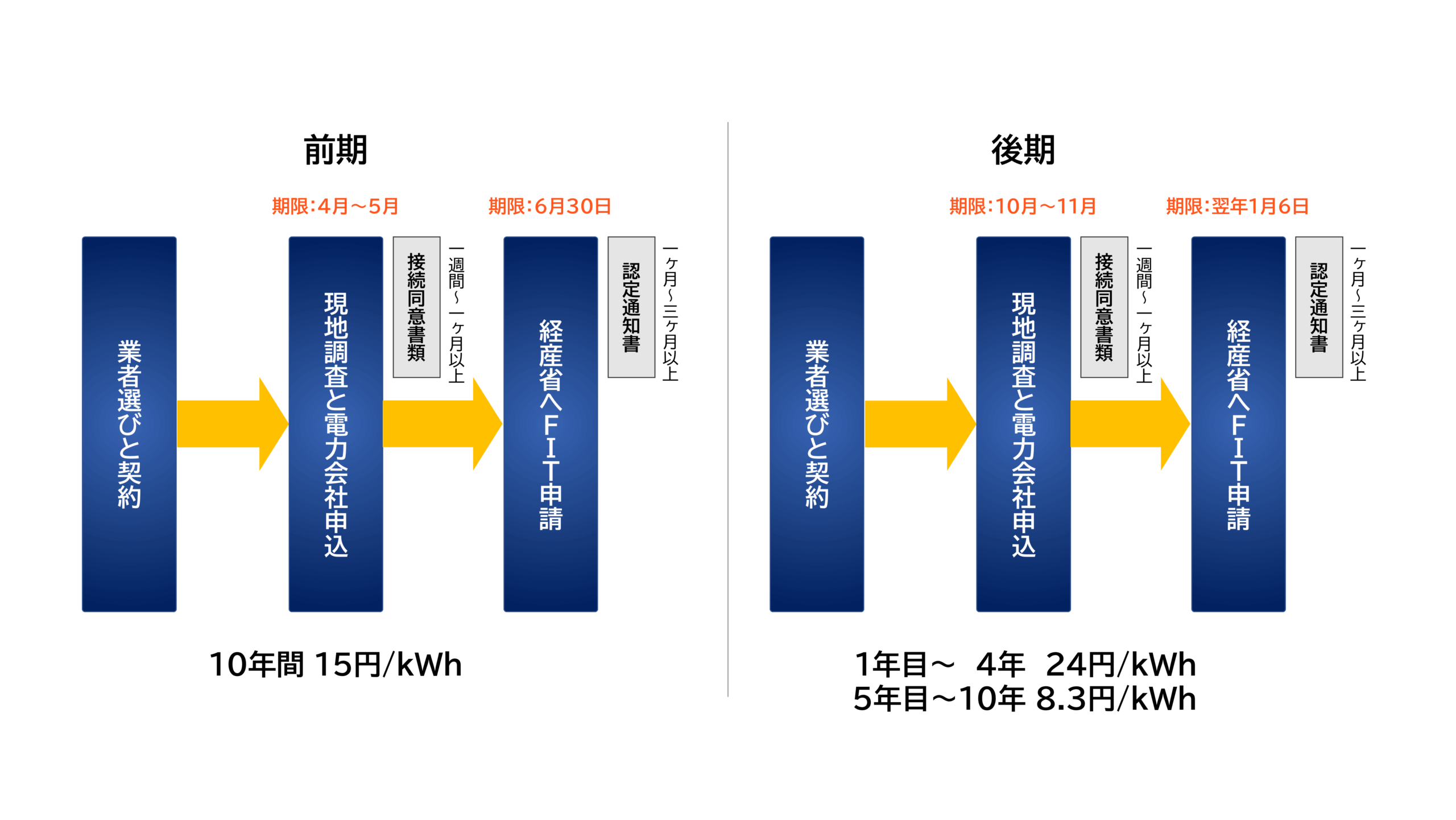

ここまで昨年度までのFIT申請について解説いたしました。ここからやっと本題です!では2025年度のFIT制度はどうなっているのでしょうか!

2025年度はなんと前期と後期に分かれています。

具体的には、2025年度前期は経済産業省へのFIT申請期限は6月30日です。2025年後期は経済産業省へのFIT申請期限は2026年1月6日です。6月30日までに申請すれば、10kW未満の住宅用太陽光発電システムでは、1kWhあたり15円で10年間、買い取ってもらうことができます。7月1日以降で、2026年1月6日までに申請すれば、1kWhあたり24円で4年間、1kWhあたり8.3円で6年間、買い取ってもらうことができます。

10年間固定ではないところもイレギュラーです。24円の方がお得に感じるかもしれませんが、10年平均だと1kWhあたり14.58円なので微妙に下がってしまいます。最終的な10年間の売電収入としては15円で10年の方がお得です。

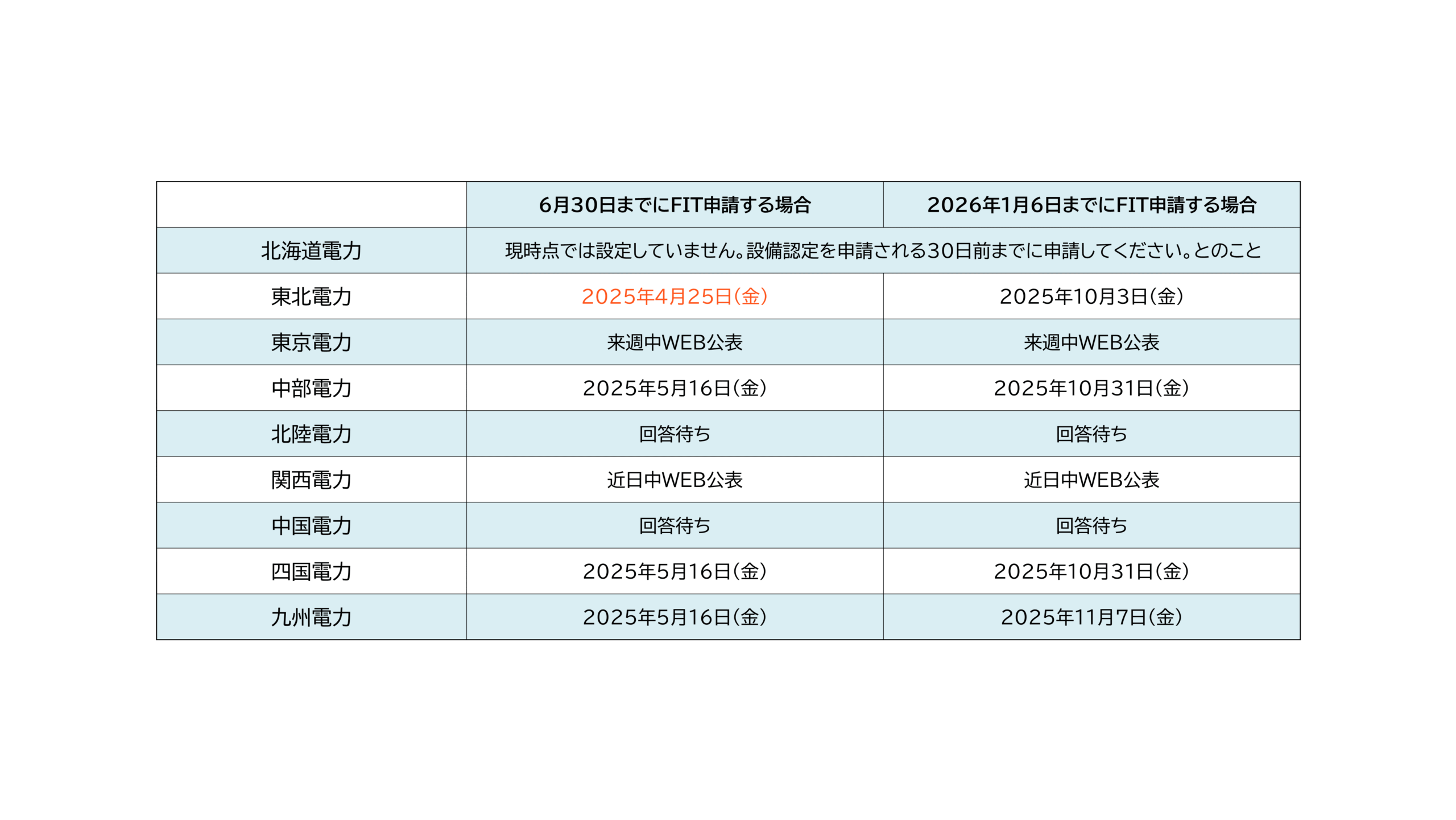

また、このFIT申請期限に間に合わせるための電力会社への申請期限はこちらの通りです。4月17日現在、まだ発表されていない電力会社がありますが、FIT前期は、すでに発表されている5月16日以降となると推測されます。特に、前期の東北電力への申請は4月25日(金)までですので、すでに契約や現地調査まで完了している段階でないと厳しい状況です。その他の電力会社エリアもGWがあるため、4月中に契約と現地調査のある程度の目途が立っていないと厳しい状況です。

なぜ2025年のFIT制度はイレギュラーなの?

では、なぜこのように2025年度のFIT制度は前期・後期に分かれたり、売電価格が期間で2段階に分かれたりしているのでしょうか。このイレギュラーな制度設計には、複数の政策的・実務的な理由があります。主な理由は次の5つです。

1つ目は「初期投資回収の早期化」です。新制度では、FIT期間を「24円」と「8.3円」に分け、初期数年間の買取価格を大幅に引き上げることで、太陽光発電の導入時にかかる初期投資を短期間で回収しやすくしています。これにより、導入のハードルを下げ、普及を加速させる狙いがあります。

2つ目は「投資リスクの軽減」です。初期の24円という高単価設定で投資回収の見通しを立てやすくし、事業者や個人のリスクを軽減します。これにより、より多くの事業者・家庭が太陽光発電の導入に踏み切りやすくなります。

3つ目は「政策目標、再エネ普及の達成」です。2050年カーボンニュートラルや2030年の新築住宅への太陽光設置義務化など、国の再生可能エネルギー普及目標を達成するため、導入を後押しする制度や支援策が強化されています。

4つ目は「国民負担である「再エネ賦課金」の抑制」です。8.3円という買取価格を大幅に下げることで、全体として国民が負担する再エネ賦課金の増加を抑えつつ、普及を推進するバランスを取っています。

5つ目は「制度改正の前倒し適用」です。そもそも2024年度の時点では、FIT期間を2段階にわけて24円と8.3円とする案は2026年度から導入予定でした。これを2025年度後期から前倒し適用することになったのは、新制度適用を待つために2025年度の導入が停滞することを防ぐためです。つまり、2026年に太陽光発電システムを導入した方がお得だからそれまで待とう!という太陽光発電導入の“空白期間”を作らないための措置です。

以上とまとめると、2025年度のFIT制度が24円と8.3円の2段階で分かれるのは、「初期投資回収の早期化」「リスク軽減」「普及加速」「国民負担抑制」など複数の政策目的を同時に達成するための制度設計です。さらに、導入の停滞を防ぐために新制度の適用を前倒ししたことが、「イレギュラーな年度分割」の直接的な理由となっています。

非FITという選択肢

ここまでFIT制度について詳しくご説明してきましたが、実はもうひとつの選択肢として「非FIT」という選択肢もあります。非FITとは、国のFIT制度を利用せず、各電力会社が独自に設定している買取単価で電気を売電するしくみです。たとえば、FIT申請の期限に間に合わなかった場合や、そもそも申請をしないという選択をした場合でも、発電した電気は余剰分を電力会社に売ることが可能です。非FITの買取単価は電力会社ごとに異なり、だいたい8~11円/kWh程度が設定されています。

FIT価格よりは安くなりますが、非FITにもメリットがあります。1つは、「経済産業省の認定を待つ必要がないため、設置後すぐに系統連系や売電が可能になる」です。FIT制度では認定通知書の発行を待ってから落成連絡→受給契約とステップが続くため、売電開始までに時間がかかりますが、非FITならその待機期間が不要です。その他に、「申請不要」「導入時期に縛られない」などのメリットもあります。

また、蓄電池やV2Hと組み合わせて電気をできるだけ自家消費することで、売電収入に頼らなくても電気代の節約につながるという考え方が、今後のスタンダードになりつつあります。太陽光発電は「売る」から「使う」時代に変わっています。太陽光発電の価値も変わる中で、「FIT」と「非FIT」、どちらが自分の暮らしに合っているかを考えて選ぶことが大切です。

まとめ

いかがでしたでしょうか?今回は、2025年度の住宅用太陽光発電に関するFIT制度について、そのしくみや注意点、そして今年度ならではのイレギュラーな点まで詳しくご紹介しました。2025年度のFIT制度は、前期・後期に分かれ、買取価格の設定も2段階制になるなど、例年とは異なる内容となっています。前期の「15円で10年固定」、後期の「24円4年と8.3円6年」のどちらを選ぶかによって、10年間の売電収入に差が出る可能性がありますので、スケジュールに合わせてしっかり見極めることが大切です。

そしてもう一つ、「非FIT」という選択肢もあることをお伝えしました。FITに比べて買取価格は下がりますが、手続きがシンプルで、早期の売電開始や自家消費重視のスタイルに向いています。FITか、非FITか。太陽光発電の制度は毎年変わりますが、「今できる最適な選択」を一緒に考えていきましょう!

もちろん、太陽光パネルや蓄電池の設置だけでなく、設置後も上手に使えるようアフターフォローを重視している方は、見積りも受け付けていますので、お気軽に連絡ください。

お問い合わせはこちら