ブログ・YouTubeBlog & Youtube

太陽光発電

「ペロブスカイト太陽電池」って聞いたことありますか?「名前は聞いたことあるけど、まだ実用化は先なんでしょ?」と思っている方、多いかもしれません。実はこのペロブスカイト太陽電池、日本でも研究・開発が急速に進んでいて、海外ではすでに一部で商用化が始まっています!

最近では、SNSやニュースでも「今、太陽光パネルを導入すべきか?」「それともペロブスカイト太陽電池の普及を待つべきか?」といった話題が取り上げられることが増えてきました。でも実際のところ、どちらがよりお得で、賢い選択なのでしょうか?また、「ペロブスカイト太陽電池って、実際いつから家庭に設置できるの?」と疑問に思っている方も多いと思います。

今回は、そんな気になるポイントについて、できるだけわかりやすく・丁寧にお伝えしていきます!最後までご覧いただければ、「ペロブスカイト太陽電池がどんなものか?」「どんな特徴があって、どこまで実用化が進んでいるのか?」「そして今、ご自宅に導入するならどんな発電システムがベストなのか?」といった点がしっかりと理解できるようになります!

ペロブスカイト太陽電池の特徴と最新情報

ではまず、「ペロブスカイト太陽電池」とは何か?について、できるだけ簡単にご説明します。

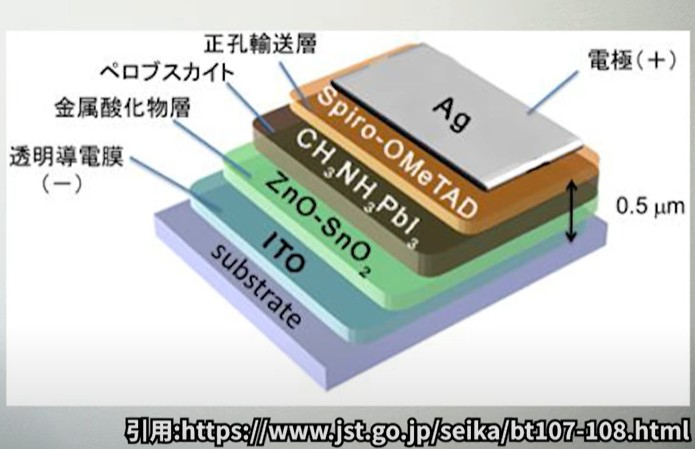

ペロブスカイト太陽電池は、“ペロブスカイト構造”と呼ばれる結晶構造を持った新しい素材を発電層に使った、次世代型の太陽電池です。

この“ペロブスカイト”というのは、自然界にあるカルシウムチタン鉱に似た構造をもつ物質で、光をとても効率よく吸収し、電気に変えることができます。どんな特徴があるかというと…まず、「薄くて軽い」というのが大きなポイントです!

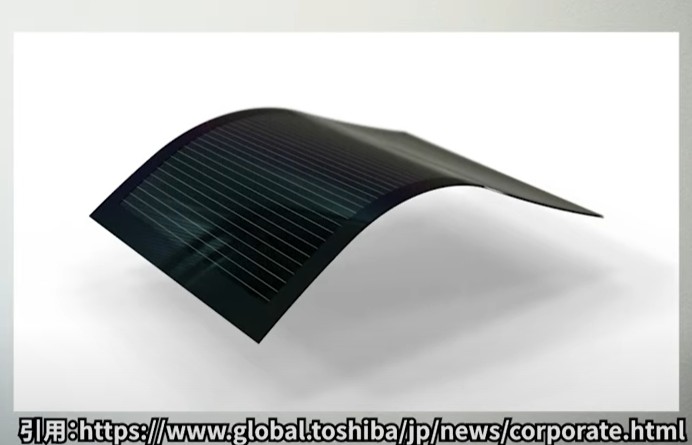

たとえば、シリコンパネルと比べて、重さは1/4~1/5ほどに抑えることも可能です。さらに、ガラスではなく樹脂フィルムを基材にすれば、ぐにゃっと曲げることもできます!

今までのように平らな屋根だけでなく、曲面の屋根や外壁、さらには窓ガラスにまで設置することができるようになります!さらに、製造方法がシンプルなので、将来的にはシリコン太陽電池の1/3~1/5のコストで作れるとも言われています。つまり、発電パネルの初期費用が大きく下がることも期待されています。

ここで、現在主流の「シリコン太陽電池」と比べてみましょう。シリコン太陽電池も、10年前と比べるとだいぶ価格は下がってきました。技術の進歩や大量生産によって、導入しやすくなったのは事実です。そして今では、その価格も「ほぼ下げ止まり」と言われるところまで来ています。それでも、太陽光発電の導入には数十万円〜100万円以上の初期費用がかかる場合もあり、家計への影響を考えるとまだまだ「気軽に導入できる」とは言いづらいのが現実です。そういった背景があるからこそ、ペロブスカイト太陽電池がより安く、柔軟に使える未来というのは、多くのご家庭にとって大きな希望です。

しかも、ペロブスカイトはレアメタルをほとんど使わず、主原料として「ヨウ素」が使われています。このヨウ素、日本は世界第2位の生産国です!つまり、原材料の調達も比較的安定していて、世界的な資源争奪のリスクも少ないのが強みです。日本ではすでに、積水化学工業が2025年度からペロブスカイト太陽電池の本格製造を開始する計画を立てており、住宅向けにも供給される見通しです。

また、パナソニックHDは“発電する窓ガラス”とも言える、建材一体型のペロブスカイト太陽電池を開発し、神奈川県藤沢市のモデル住宅で実証実験をスタートしました!この写真を見ても、これまでの太陽光パネルのイメージとはまったく違って、とてもスマートで住宅に自然になじんでいます。

さらに、このペロブスカイト素材は、黒・赤・黄色などカラーバリエーションも豊富で、デザイン性を重視した住宅にも対応しやすいです!

「太陽光パネルは屋根に置くもの」という今までの常識を、完全に覆す可能性を持った技術です。

そして今、大阪・関西万博では、長さ250mの曲面屋根に世界最大級のペロブスカイト太陽電池を設置するという大規模な実証プロジェクトが進んでいます。実験室レベルでは、ペロブスカイト単体でも変換効率25%以上を記録しており、さらにシリコンと組み合わせた積層型では30%以上の効率もすでに実現しています。ポーランドでは、サウレ・テクノロジー社が2021年に世界初の商業工場を稼働し、本格的な量産にも取り組んでいます。

つまり、「未来の技術」と思われていたペロブスカイト太陽電池は、いまやすぐそこまで来ています。ただし、日本では技術開発は進んでいるものの、一般家庭への普及という点では、海外の方が一歩リードしているのが現状です。

ペロブスカイト太陽電池の課題と将来性

ここまでの内容を聞いて、「ペロブスカイト太陽電池ってすごい!早く使ってみたい!」と思われた方もいらっしゃるかもしれません。たしかに、軽くて薄くて、曲げられて、しかもコストも安くなるかもしれないという、夢のような太陽電池です。ですが、実用化に向けてはまだいくつか乗り越えるべき課題もあります。

最大の課題が、「耐久性・安定性」です。ペロブスカイト素材は非常に優れた発電性能を持っていますが、湿気・酸素・紫外線などに弱く、長時間の使用で劣化してしまいやすいという特性があります。特に住宅用の太陽光パネルは、20年以上の耐用年数が求められるため、現時点ではこれをクリアするにはまだ改良の余地があります。現在は各メーカーが、「バリア膜」などの新しい技術を開発し、外部の影響から素材を守る研究を進めており、少しずつ耐久性が向上してきています。

次に、「有害物質」の問題もあります。一部のペロブスカイト太陽電池には、鉛を含む材料が使われています。その量はごくわずかで、使用中に健康被害が出るようなことはありませんが、廃棄する際の環境への影響や処理の方法については今後しっかりとしたルール作りが必要とされています。将来的には、鉛を使わないタイプのペロブスカイト太陽電池の開発も進められており、ここも徐々に改善が期待されています。

さらにもう一つの課題は、「大面積化」です。研究室などでは、小さなセルで非常に高い効率が確認されているのですが、それを大きなパネルサイズに拡大したときに、まだ安定して高い発電性能を出すのが難しいという点があります。ただ、最近では大面積のパネル化にも成功した事例が出始めていて、この問題も一歩一歩クリアされつつあります。このように、まだ課題は残されていますが、解決に向けた取り組みは世界中で加速中です。

日本でも、先ほどご紹介したパナソニックの「窓ガラスと一体になった発電ガラス建材」のように、まずは建材一体型としての商用化が先行する見込みです。

ちなみに、この「ペロブスカイト太陽電池」、実は日本発の技術です!2009年に日本の研究者によって開発され、その後世界中で注目されるようになりました。ところが商用化のスピードという面では、中国などが一歩リードしているのが現状です。中国では、大手企業を中心に量産体制が整えられつつあり、今後一気に広まる可能性があります。そして実は、中国が特に力を入れて開発している、ある“次の時代”の太陽光発電技術があります。次は、その将来性抜群の技術についてご紹介していきます!

タンデム型電池

それが、「タンデム型太陽電池」と呼ばれるものです。

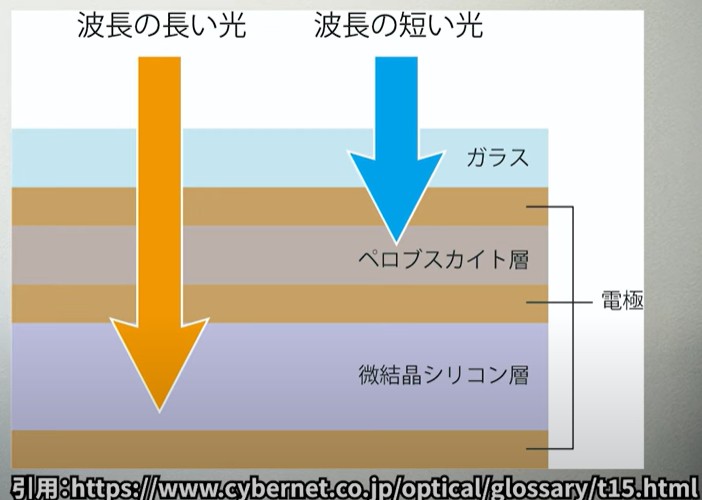

この技術は、ペロブスカイト太陽電池の性能をさらに活かすために開発が進められていて、今後の太陽光発電を大きく変える可能性があります。そもそもペロブスカイト太陽電池は、「ペロブスカイト構造」と呼ばれる特殊な結晶構造を持つ新素材で、光をとても効率よく電気に変えることができるという特徴があります。そしてこのペロブスカイトを、すでに実用化されているシリコン太陽電池と重ねて使うのが「タンデム型太陽電池」です。

タンデム型という名前のとおり、2つ以上の異なる太陽電池を“上下に重ねて”使います。この構造にすることで、それぞれが異なる波長の光を担当して吸収できるようになり、太陽光をムダなく利用できます。

たとえば、上の層のペロブスカイトは高エネルギーの青い光を吸収。下の層のシリコンは赤外線などの長い波長の光を吸収。このように役割分担をすることで、1枚のパネルで発電効率を大幅にアップさせることができます。ちなみに、シリコン単体の太陽電池では、理論上の変換効率は29%程度が限界とされています。ですが、タンデム型太陽電池ではそれを上回る、30%以上の効率もすでに実験室レベルで実現されていて、将来的にはこの数字がさらに伸びるとも言われています!つまり、同じ設置面積でも、もっと多くの電気を生み出せる夢のような技術です。

とはいえ、課題も残っています。

特にペロブスカイトは、先ほどもご紹介したように、湿気や紫外線、熱などに弱く、耐久性の面でシリコンに比べてまだ劣るという点が課題です。そのため、タンデム型にしても、現時点ではシリコン単体よりも耐用年数が短くなってしまう傾向があります。ですが、この耐久性の課題も、各国の研究開発によってどんどん改善されつつあります。中国やヨーロッパでは、実証実験や試作レベルを超えて、商業化に向けた準備が急ピッチで進んでいます。特に中国では、国家プロジェクトとしてタンデム型の開発が進められており、近い将来、製品として市場に登場する日もそう遠くないと予想されています。

このように、ペロブスカイト太陽電池は単体でも高いポテンシャルを持ちながら、既存のシリコンと組み合わせることでさらに大きな可能性を秘めています。次の世代の太陽光発電をリードする存在として、タンデム型は今後ますます注目されていくこと間違いなしです!

今導入するならどれを選ぶべきか?

さて、ここまででペロブスカイト太陽電池やタンデム型太陽電池の将来性についてお話ししてきました。「で、結局今はどの太陽光発電を選べばいいの?」そんな疑問を持った方もいらっしゃると思います!というわけでここからは、”今このタイミングで太陽光発電を導入するなら、どのタイプがベストなのか?”について、わかりやすくお話ししていきます!

まず結論からお伝えしますと、現時点では「高性能なシリコン太陽電池」が最も安心で現実的な選択肢です。

シリコン系はすでに何十年もの実績があり、耐久性や安定性が高く、発電効率も非常に安定しています。最近ではN型やTOPCon、バックコンタクト型といった高効率モデルも登場していて、発電効率が22〜24%前後まで向上している製品もあります。もちろん、ペロブスカイトなどの次世代型にも魅力はありますが、「まだ家庭向けに十分普及していないこと」「耐久性や価格が確定していないこと」を考えると、すぐに導入するのはちょっとリスクがある段階です。ですので、「今すぐに太陽光発電を導入して電気代を下げたい」「補助金を活用したい」という方には、信頼性が確立されているシリコン系パネルをおすすめしています。

さらに、最近はシリコン太陽電池の価格が10年前に比べて大きく下がっており、ほぼ底値に近い水準といわれています。つまり、「いつか買おう」と思っているうちに、補助金が終わってしまったり、部材価格が上がってしまったりする可能性もあります。そう考えると、「導入コスト」「回収期間」「安心感」この3つのバランスをとるなら、今が一つのベストタイミングだと言えます。

加えて、太陽光パネルだけでなく、蓄電池やV2Hといった、家庭内でのエネルギー自給自足を支えるスマートエネルギー設備をセットで導入すると、より高い経済効果と防災性も得られます!たとえば昼間の余った電気を蓄電池にためて夜に使うことで、電気代の節約につながったり、停電時に電気を供給してくれたりと、暮らしの安心感が大きく変わります。

今後、ペロブスカイトやタンデム型が実用化され、選択肢がさらに広がることは間違いありません。しかし、「今すぐに始めるなら、現行の高効率シリコン+蓄電池やV2Hの活用」がベストな選択肢だと考えています!

まとめ

今回は、「ペロブスカイト太陽電池」や「タンデム型太陽電池」といった次世代の太陽光発電技術の可能性と課題、そして「今、ご家庭に導入するならどの発電システムがベストなのか?」について、できるだけわかりやすくお伝えしてきました。

ペロブスカイト太陽電池は、軽くて柔らかく、色も選べて、しかもコストも下がる、まさに夢のような技術ですが、耐久性や量産の課題、廃棄時の環境対策など、まだ実用化に向けたハードルも残されています。それでも、世界中で研究が急ピッチで進められていて、数年以内には住宅用としても手が届く日が来ると期待されています。さらに、そのペロブスカイトを既存のシリコンと組み合わせた「タンデム型太陽電池」は、変換効率30%超えという新しいステージを切り拓く存在として、今後ますます注目されていくでしょう。ただし、「未来の技術を待つか、それとも今、始めるか?」という視点で考えたとき、現時点で最も信頼できて、経済的にも効果を得やすいのは、やはり実績ある高性能なシリコン太陽電池+蓄電池やV2Hとの組み合わせです。

特に今は、パネル価格も下げ止まりのタイミングで、補助金の制度も充実しています。これから電気代がさらに上がる可能性がある中で、「今できる対策」として太陽光発電はとても有効な選択肢です。これからも技術は進化していきますが、「将来の選択肢が広がること」と「今できることを見極めること」は、どちらもとても大切です。ご自宅の屋根の形やライフスタイルに合った最適なシステム選びをしたいという方は、ぜひお気軽にご相談ください。

もちろん、太陽光パネルや蓄電池の設置だけでなく、設置後も上手に使えるようアフターフォローを重視している方は、見積りも受け付けていますので、お気軽に連絡ください!

お問い合わせはこちら